草津れきし写真集

更新日:2025年10月30日

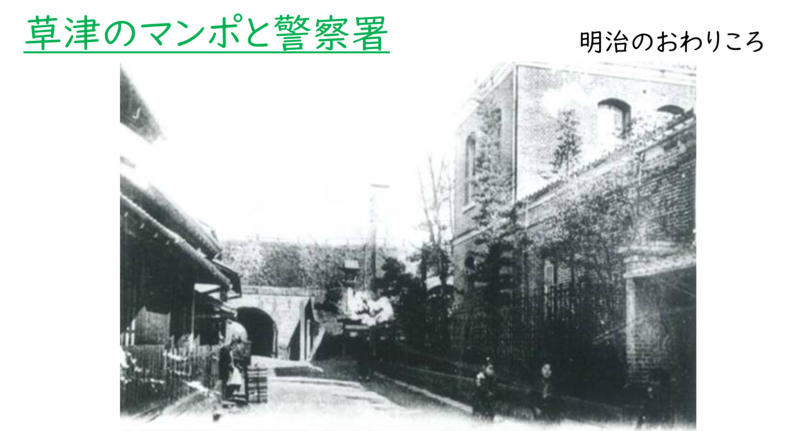

1886(明治19)年に作られた草津川のトンネルはアーチ式で両側レンガ石積み、長さ43.6メートル、高さ3.6メートル、幅4.5メートルで、道路は少し掘り下げられた。そのために左側の民家は石積みをし、石段を登って入ることになる。また右手の2階建ての建物は、翌年の明治20年に完成した警察署である。

1886(明治19)年「マンポ」ができて、東海道と中山道の分岐点が北へ移動した。その分岐点にあたる覚善寺前で、門前には人力車が並ぶ。右手が新道で、東に進むと、大路井新屋敷で江戸時代の東海道と合流する。

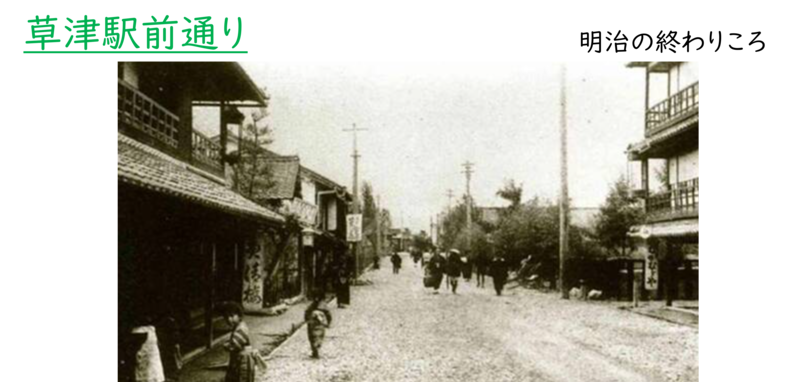

草津駅開業とあわせて、中山道から駅までの道路も整備された。草津駅は東海道線と関西鉄道(今のJR草津線)の乗り換えの駅であったため、駅前通りには飲食店や木造3階建ての旅館などが立ち並んでいた。人力車や菅笠(すげがさ)をつけた江戸時代さながらの服装も見られた。

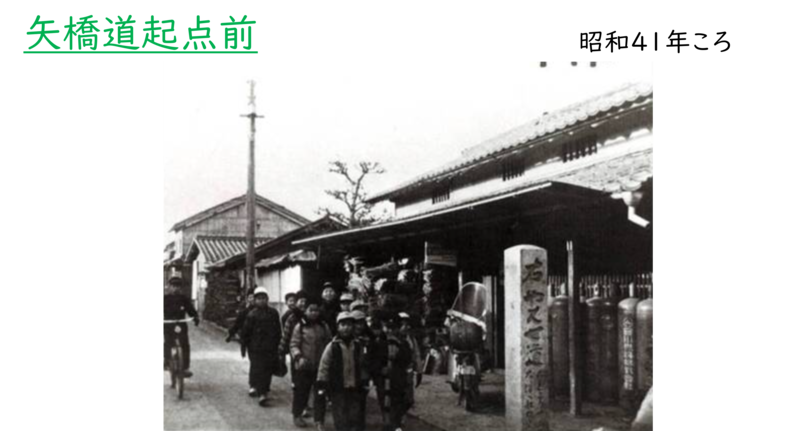

江戸時代の名物であったうばがもちを売る茶店のあと、道路わきに矢橋港への案内を示す道標が建っている。うばがもちやは明治末には草津駅前に移転するが、この場所はのちの物産陳列所、精米所などに変わる。

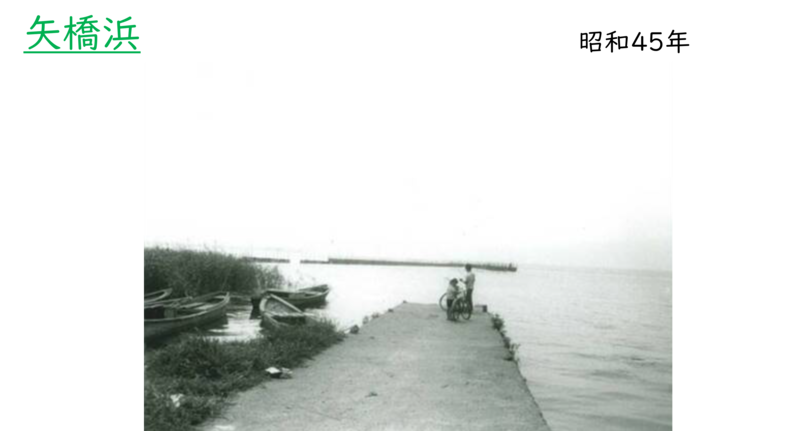

渡し場から漁港へと変わった矢橋浦。左の堤防先の端に荷車が見える。沖には琵琶湖特有の漁法である「えり」の仕掛けがうかがえる。さらに背後には大津の山並みが見える。

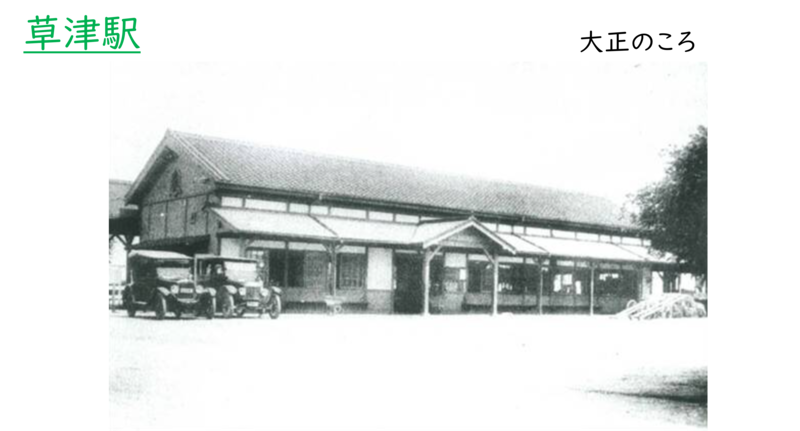

草津駅の開業は1888(明治22)年のことである。写真は開業から約30年経ってからのもので、すでに駅前には自動車が止まっている。この駅舎は途中、何度も増築、改装はあるものの、昭和42年の橋上駅舎(線路をまたぐ橋のような建物を建て、その上に改札などがある)開業まで使われる。

小学校での運動会の様子。観覧するこどもたちはモンペ姿。グラウンドでは、武術の競技が行われている。

三大神社の藤棚は、常盤八勝のひとつに数えられるほどの名勝の地であった。今日でもそうであるように、晩春から初夏にかけて、藤の花を愛でる多くの人でにぎわいをみせていた。藤棚の下でベンチに腰をかけ憩う人の姿が見える。

新東海道と中山道の分岐である。この時には覚善寺の山門が新東海道側にあり、中山道との角地には「精肉」の看板をあげた店舗が見える。

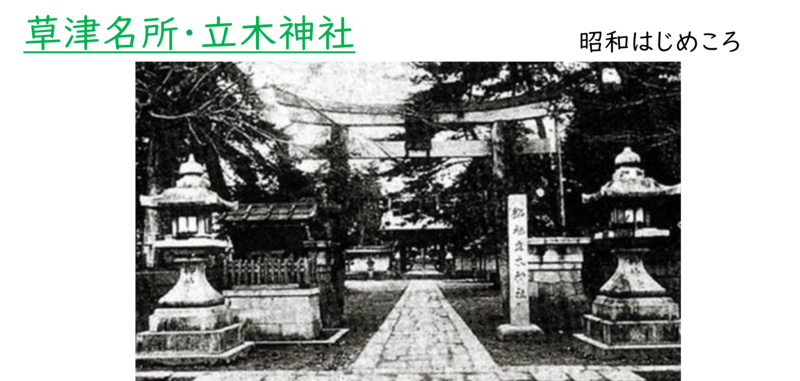

草津名所絵はがきの1枚で、草津・矢倉の氏神。767年、武甕槌命(たけみかづちのみこと)が白鹿に乗って鹿島神宮から春日大社へ向かう途中、この地に立ち寄った。持っていた柿の鞭を地面に刺し、[この木が根付けば、私は永く三笠の山に鎮まろう]と言うと、柿の木が芽吹いた。これを見た里人が神の力を感じ、社殿を建てて武甕槌命を祀ったのが立木神社の始まりである。江戸時代には東海道の草津宿に面していたため、旅人や大名が道中安全を祈願し、厄除け・交通安全の神社として信仰を集めた。

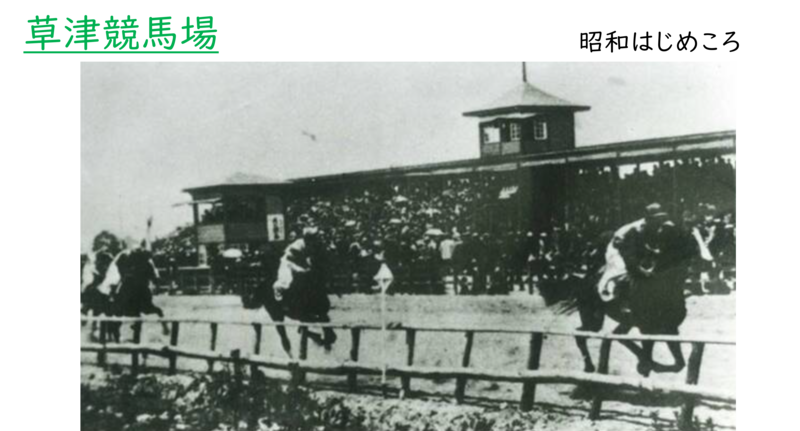

1931(昭和6)年に草津駅の西側(現エイスクエア)に開設された滋賀県最初の競馬場。スタンドは木造であったが、2万人を収容することができ、レース開催ごとに数万人のファンが訪れた。開催日には、京阪から臨時列車が走り、草津駅には臨時改札ができるなどの盛況ぶりであった。

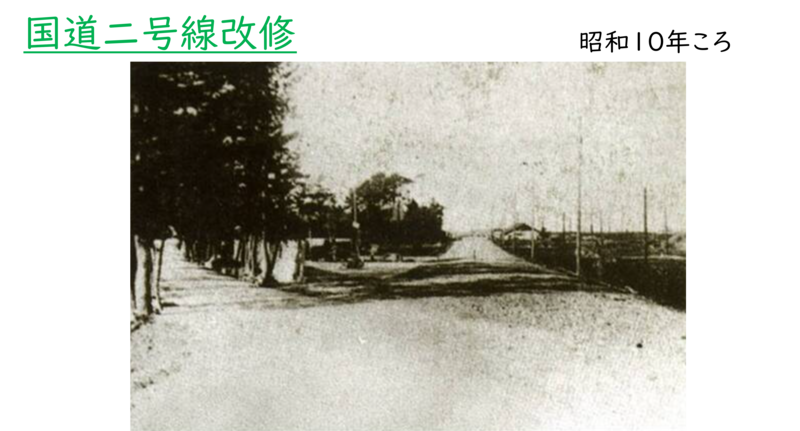

東海道と国道二号線(現国道一号線)の野路北口の交差点を北に望んだもの。左手並木が残る道筋が東海道、右手直進が新路線(国道二号線)。

江戸時代、東海道と中山道分岐の宿としてにぎわいを見せた草津宿には二軒の本陣があった。そのうち一軒が昭和初期を経て今日まで残されている。

1928年(昭和3年)に、草津尋常小学校は現在の場所に移り、新しく建てられた。1941年(昭和16年)に[国民学校令]が出されたことで、同じ年の4月から昭和22年までの間は[草津国民学校]と呼ばれていた。写真はそのころから使われていた昔の校舎である。本館は昭和30年に鉄筋の三階建てに建て替えられた。

1934(昭和9)年には室戸台風による被害で、校舎が倒壊したことのある山田小学校。現在は、浜街道に近い草津川横(北山田)にあるが、昭和49年までは、現在の南山田にあった。

笠縫小学校は、笠縫村で1つの村に1つの学校をつくる計画の調整が遅れ、明治41年に上笠に開校した。写真は昭和16年に笠縫国民学校と名前が変わったころの校舎で、昭和34年には鉄筋の二階建ての本館が新しく建てられた。

常盤小学校は、それまでにあった尋常科立花小学校をもとに、現在の場所に移され、1891年(明治24年)に常盤村で1つの村に1つの学校を実現した。現在の校舎はすっかり変わったが、山田小学校と同じく分かれた学校を持たず、当時の通学区域をそのまま受け継いでいる。

草津駅から汽車D51が出てきたところ。これから草津川トンネルをくぐり、石山方面へと向かう。中央を横切るのは下笠道の踏切で、左の方には江州メリヤス草津工場ののこぎりのようなギザギザの屋根が見える。

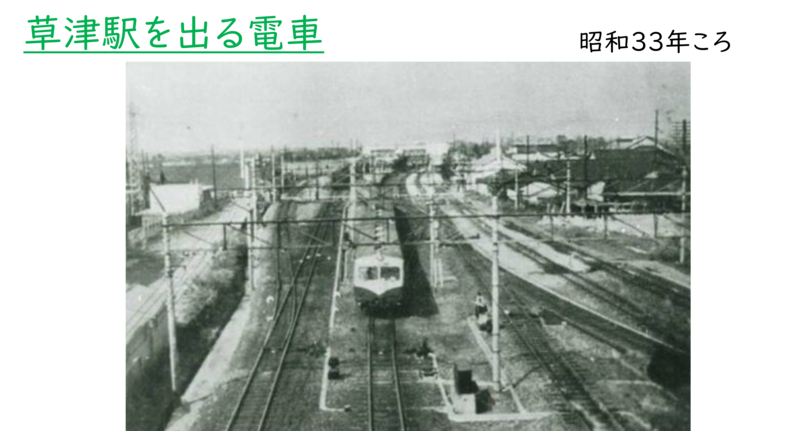

昭和31年に東海道線の京都から米原間が電気化され、草津から京都間の所要時間が40分から約25分に短縮、運転本数も増え、ほぼ30分に1本の間隔になった。当時の草津駅での乗車人数は、年間約250万人を数えた。現在はその4倍ほどの利用である。

バス乗り場に東草津とあるが、これは現在の大路三丁目の交差点。国道が草津川の下をくぐる。国道は当時から舗装されていたが、現在のようなアスファルトではなく、数メートルおきに分かれたコンクリートタイプであった。

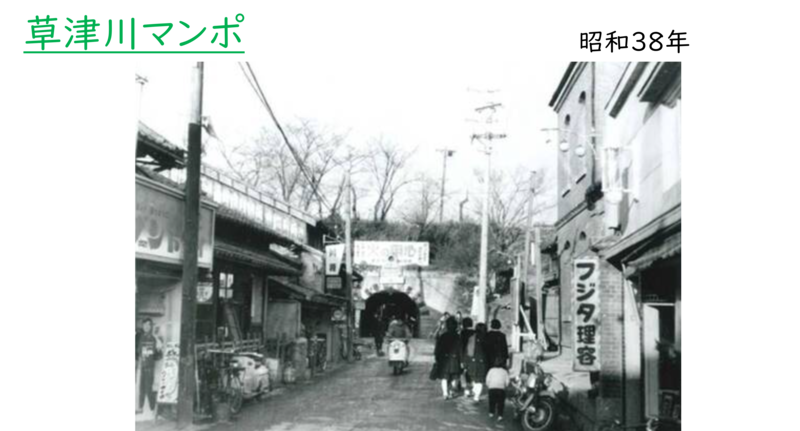

正面が草津川をくぐるトンネル、通称[マンポ]である。1886(明治19)年、最初に完成したマンポが昭和39年に改修されるまでの間、実に80年にもわたって使われていた。現在のトンネルより、空間がせまく、暗く、長く感じるものであった。

旧東海道と国道1号がななめに交差する矢倉2丁目の昔の景色。荷物の輸送手段として鉄道が主流であったが、このころからトラックが増え始める。

志津小学校は、1932(明治40)年10月、現在の位置に移転、校舎の3つを新築した。その後、昭和30年に本館を木造建築で増築した。写真は昭和39年当時の正面で、現在は鉄筋に変わっている。

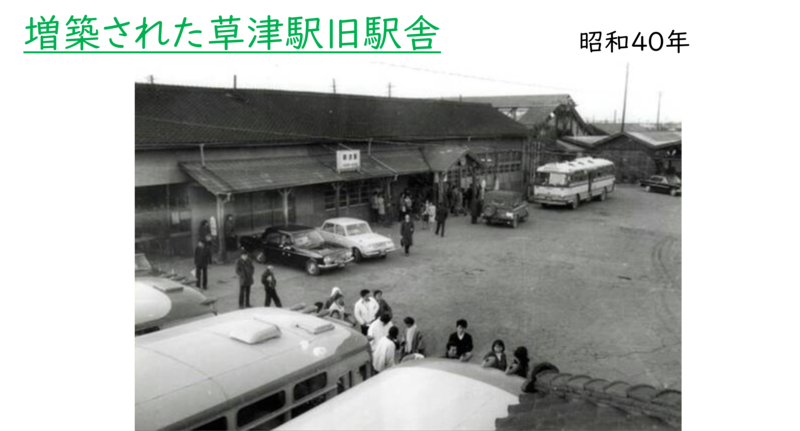

草津駅旧駅舎は明治以来のものを使用してきたが、明治35年ころに南側に増築された(草津駅表示より左側部分)。駅前広場にはバスやタクシーが並んでいるが、ラッシュ時にはとてもせまくなってきていた。

歌川広重の浮世絵で有名な東海道矢倉の矢倉道分岐点、うばがもちや前。うばがもちやは、明治時代に移転し、一般民家となっていたが、現在ではひょうたんなどの民芸品店となっている。時代は変わるが、[やばせ道]の道標はずっとここにある。

老上小学校が現在地に建設されたのは、1894(明治27)年である。昭和49年に今の鉄筋三階建てに替えられたが、写真はそれまでの旧校舎のうち、正面に建っていたもので、現在の体育館入口付近にある。旧校舎は、現在の位置よりも東寄りに建っていた。

さくらまつりに代わって、昭和44年から開催された。代わった宿場まつりも4月12、13日の桜の時期に開かれ、ミス草津の選任式、奇術、そっくりショーなどの前日祭と、約500名による大名行列仮装パレードが行われた。

江戸時代は矢橋の渡しで栄えた船乗り場。昭和57年の発掘調査により、この下から江戸時代の堤防が出てきた。湖岸提の内陸側になった現在では、公園として整備され、保存されている。沖には琵琶湖の漁法である[えり]が見える。