くさつ歴史ギャラリー

更新日:2025年12月18日

「広報くさつ」に連載している「くさつ歴史ギャラリー」から、歴史資料・民俗資料を扱った回についてご紹介しています。

(令和2年度以降のもの。内容は広報紙掲載時から一部変更している場合がございます)

令和7年度

- 草津宿本陣に伝わる史料の代表格 ―大福帳(草津宿本陣蔵)

- 大盛況を支えた縁の下の力持ち ―万国博記念乗車券(草津市蔵・山口正コレクション)

- 山伏の絵師 横井金谷が描いた ―「瀑布図」(草津市蔵・中神コレクション)

- 草津宿本陣を守り伝えた生の声 ―青木健作(2024)『草津本陣風土記―田中房聞書き―』サンライズ出版

- アオバナ絞り機(草津市蔵)

- 姫君婚礼の献上品リスト ―万歳鑑(草津宿本陣蔵)

- 江戸時代の旅における知恵と秘訣 ―旅行用心集(草津市蔵)

- 幕末の物価を垣間見る ―諸色相場之覚(草津宿本陣蔵)

- 亡き当主を偲ぶ歌集 ―田中貞澄追善和歌集(草津市蔵)

バックナンバー

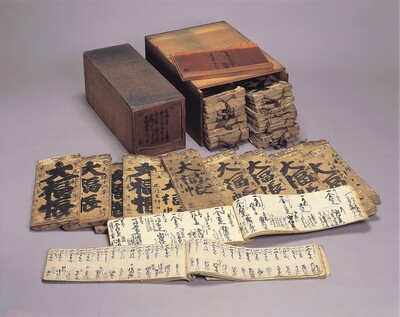

大福帳(草津宿本陣蔵)

草津宿本陣に伝わる史料の代表格

史跡草津宿本陣は、令和6年6月1日から休館し実施していた耐震工事を終え、4月1日から一般公開を再開しました。またみなさんにご見学いただけることになり、これまでにも増して草津宿本陣に親しみ、ともに盛り立てていただければと思います。

ここで改めて、草津宿本陣について簡単にご紹介しましょう。

江戸時代における「本陣」は、街道を往来する人々のうち、大名や公家など身分の高い方が利用した休泊施設です。原則一日一組貸し切りで、小休み(小休憩)や昼食、宿泊など、休泊者の旅程によってさまざまな利用がありました。草津宿本陣が本陣職を勤めたのは、参勤交代制度が整えられた寛永12年(1635)頃から、本陣の名目が廃止される明治3年(1870)までとされています。本陣廃止後も、明治天皇らによりわずかながら休泊の利用がありました。その後は郡役所、公民館などに利用されながら、草津宿本陣当主によって大切に受け継がれています。

草津宿本陣には、近世以降の文書・典籍・美術工芸等、多岐に渡る資料が15,000点以上も残されています。中でも代表的かつ重要な史料が「大福帳」です。

草津宿本陣の大福帳は、元禄5年(1692)から明治7年(1874)に至る183年間にわたって、各年1冊、計181冊が残されており※、年代順に15個の木箱に入れて保管されています。これだけまとまった形で残る例は珍しく、火災や水害から免れたことは奇跡とも言えましょう。

さらに特筆すべきはその内容です。一般に大福帳と言えば、商家の経営に関する帳簿などを指します。一方で、草津宿本陣の大福帳は休泊や下賜品を記録する宿帳としての役割が中心です。それに加えて、草津宿の通行の記録、奉公人の給金など本陣経営の帳簿としての役割も併せ持ち、内容は多岐に渡ります。休泊関係の項目では休泊の日時や名前、下賜品とともに、休泊に係る様々な事柄が書き留められ、本陣経営や休泊のシステム、草津宿の歴史を知ることのできる貴重かつ重要な史料です。

草津宿本陣では、常設展示において「大福帳」を常に数冊ご紹介しています。著名な歴史上の人物の休泊記録や、草津宿・草津宿本陣で起こった様々な出来事に触れ、江戸時代の休泊者がどのように過ごしたのか想像するのも一興です。

※元禄7年・明治6年分は現存していません。

(令和7年4月・草津宿本陣 川田 千紘)

(PDFはこちら(PDF:976KB))

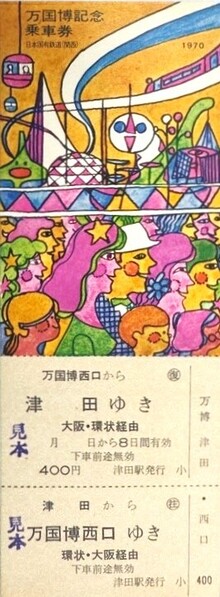

万国博記念乗車券(草津市蔵・山口正コレクション)

大盛況を支えた縁の下の力持ち

大阪では55年ぶりとなる国際博覧会、大阪・関西万博が、4月13日から開催されています。これにちなんで今回は、昭和45年(1970)に開催された大阪万博について光をあてたいと思います。

大阪万博は、国内外から数多くのパビリオンが参加し、3月15日から9月13日までの半年間で入場者は6,400万人以上でした。これほど多くの入場者はどのようにして訪れたのでしょうか。その背景には、万博に合わせて開業された臨時駅の設置がありました。当時の交通事情を1枚の記念乗車券を手掛かりに考えていきます。

今回紹介する記念乗車券は、市が寄贈を受けた8,000点以上の鉄道関係資料「山口正コレクション」のうちの1枚です。乗車券は「万国博記念乗車券」で、日本国有鉄道(国鉄)によって発行されたものです。

乗車券のデザインは上部に、シンボルであった太陽の塔の他、オーストラリア館など各国のパビリオン、万国博モノレールやレインボーロープウェイなど、当時の最新技術を用いた施設が描かれています。

下部が切符になっていて、経路は国鉄津田駅(現在のJR津田駅、枚方市)から環状線を経由し、大阪駅で阪急電車梅田駅(現在の大阪梅田駅)に乗り、万国博西口駅に到着するルートでした。

万国博西口駅は、昭和44年(1969)11月に当時の南千里駅と北千里駅の間に開業し、会期中、約920万人が利用しました。多くの人々の輸送のため、万国博西口駅につながる路線には臨時ダイヤが組まれ、特に1日の利用者数が83万人を超えた9月5日には、深夜2時まで運行を延長しました。

このように盛況を支えた万国博西口駅でしたが、会期終了後昭和45年9月14日に臨時駅の役目を終え廃止となりました。

(令和7年5月・草津宿街道交流館 八田 将史)

(PDFはこちら(PDF:985KB))

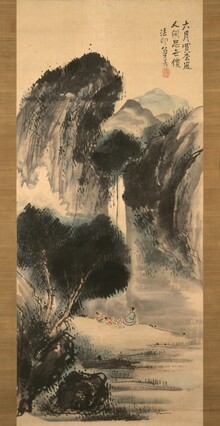

「瀑布図」(草津市蔵・中神コレクション)

山伏の絵師 横井金谷が描いた

「

文人画を描き始めたのは放浪の旅をしながらも名古屋に留まった30代後半頃からのようで、近江出身の南画家・

その後、文化6年(1809)修験道の道に入り

本図は、12か月の風景を描く揃物の中の一幅で、6月の風景を描いています。緑の山塊より流れ落ちる瀑布が生み出す涼しげな風景は自由奔放な筆致で描かれています。その前で宴を催す人々もどことなく楽しげで自然を敬う気持ちが伝わってくるようです。

(令和7年6月・草津宿街道交流館 吉崎 早苗)

(PDFはこちら(PDF:1,059KB))

青木健作(2024)『草津本陣風土記―田中房聞書き―』サンライズ出版

草津宿本陣を守り伝えた生の声

『草津本陣風土記―田中房聞書き―』は、大正13年(1924)に20歳で隣の守山市から田中七左衛門本陣(現草津宿本陣)に嫁いだ田中房さんの話を青木健作さんが聞書きした書物です。昭和60年(1985)に『草津本陣風土記 田中房聞書き』が地平社から発行されていましたが、その後絶版となっていたため、令和6年(2024)に新版が刊行されました。

本書では、寛永12年(1635)頃より、東海道や中山道を往来する大名などが休泊する「本陣」の役割を約240年勤めてきた田中七左衛門本陣が、明治3年(1870)に本陣・脇本陣の名目が廃止され役目を終えてから、現代に至るまでの歴史や本陣当主の姿、当時の生活の様子が記されています。田中家は非常に信心深く、毎朝、仏壇や神棚、裏の竹やぶにあるお稲荷さん、そして御除ヶ門に祀られている妙見宮にお参りをしていたことが記されており、本書を読むと田中家がいかに本陣を第一に考えた生活をしてきたか分かります。

また、本書では本陣の建物など維持する田中家の苦労が記されています。特に三章の「片隅の昭和史」では、昭和14年(1939)7月から翌年3月にかけて、国庫補助を受けて、本陣の大規模な修理工事が行われましたが「戦争中も大工さんや庭師さんなんかに年に一度くらい来ていただいて手入れをしてもらいました。」とあり、過酷な時期でも本陣の維持を続けてこられたことが分かります。戦後も、修理素材が乏しく人手不足など、維持管理するのは容易ではなかったことがうかがわれ「本陣」という由緒と歴史ある建物を守り伝えることの大変さが伝わってきます。

(令和7年7月・草津宿本陣 杉浦 智里)

(PDFはこちら(PDF:944KB))

アオバナ絞り機(草津市蔵)

アオバナ絞り機

東海道名所図会(草津市蔵・部分)

今回紹介するアオバナ絞り機は、草津名産“青花紙”を作るときに使う道具です。青花紙の歴史は古く、6月号で紹介した江戸時代後期の画僧・

もとは草津小学校に保管されていたもので、厚さ2cmほどの板を箱型に組み合わせた形をしています。絞り機の片側には絞ったアオバナの汁を流すための口がつき、中にはアオバナの汁を流れやすくするための溝が付いています。

このアオバナ絞り機は、摘み終わった花びらを、汁が出やすいように手でつぶしておき、絞り機の中に入れ、蓋をし、柱の穴に通した天秤棒に重しを掛けることで、てこの原理でアオバナを絞り、多量の汁を取ることができました。

このアオバナ絞り機が使われていた年代は不明ですが、寛政9(1797)年刊行の『東海道名所図会』にも同様の形状のものが見受けられるため、江戸時代頃から昭和前期の、草津での青花紙作りが盛んであった時期と考えられます。青花紙については、草津宿ホームページで紹介していますので、併せてご覧下さい。

(令和7年8月・草津宿街道交流館 八田 将史)

(PDFはこちら(PDF:891KB))

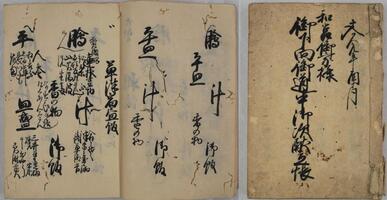

万歳鑑(草津宿本陣蔵)

姫君婚礼の献上品リスト

(表紙)

(冒頭)

この史料は、竹姫(のちの

竹姫は、宝永2年(1705)に

「万歳鑑」の表紙には「享保十四年酉九月」とあり、将軍が各大名に献上を命じた7月から、将軍自ら品物の検察を行った11月までの間に記録されています。

この時の献上品の指定について、「万歳鑑」の内容と、幕府の業務日誌『

なぜこのリストが草津宿本陣に残っているのか、理由や経緯はわかっていません。これが献上を命じるにあたり品物を指定した記録なのか、あるいは実際に献上された品を記録したものであるのか、不明な点の多い史料です。一方で、『柳営日次記』では品名のみしか記載されていないものでも、「万歳鑑」では数量まで明記している例が多数見られるなど、竹姫婚姻に際する献上品について知ることのできる貴重な資料のひとつです。

(令和7年9月・草津宿本陣 川田 千紘)

(PDFはこちら(PDF:1,041KB))

旅行用心集(草津市蔵)

江戸時代の旅における知恵と秘訣

旅行用心集

秋が訪れ、各地で行楽に出かける機会が多い季節となりました。現代はインターネットが発達し、どこに旅するにも便利な時代となっています。では、情報や交通機関が発達していない江戸時代後期の旅ブーム、人々はどのようにして情報収集していたのでしょうか。今回は、旅の知恵本『旅行用心集』をご紹介します。

『

その中で草津は、「急がば回れ」の語源でもある矢橋の渡しについて詠んだ和歌に触れ、近道であるからと安易に船を使うことには注意が必要であると紹介されるなど内容は多岐におよびます。

また、“道中用心六十一ヶ条”では、「道中で日食にあった時は、休みをとって、日食が済んでから歩くこと。月食も同じ」とあります。現代では日食・月食は科学的に説明できる天文現象ですが、当時の人々からは不吉なものだと考えられていたためでしょう。このほかにも、現代人の目線からは本当かな?というものがいくつも書かれています。

(令和7年10月・草津宿街道交流館 八田 将史)

(PDFはこちら(PDF:935KB))

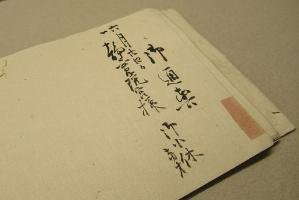

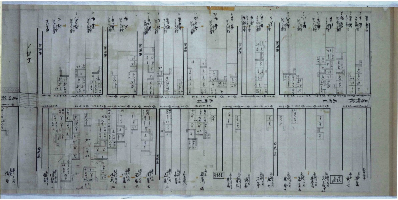

諸色相場之覚(草津宿本陣蔵)

幕末の物価を垣間見る

諸色相場之覚(左側)

諸色相場之覚(右側)

「諸色相場之覚」は本陣当主・田中七左衛門が安政5年(1858)2月18日、鳥取藩主・

池田慶徳は水戸藩主・徳川

本資料には金小判や銀を銭貨に両替するときの金額や、上

また、本資料には「玉子拾ツニ付 弐百文」と書かれています。当時の1文を現在の20円と換算(諸説あり)すると、卵10個が約4,000円となります。他にも塩一升が約1,440円となるなど、当時の物の価値が現在と違っていることが分かります。

(令和7年11月・草津宿本陣 杉浦 智里)

(PDFはこちら(PDF:819KB))

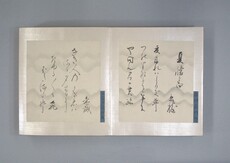

田中貞澄追善和歌集(草津市蔵)

亡き当主を偲ぶ歌集

(装丁)

(和歌部分)

(右頁)

夏懐旧 景樹

「夏来れば しげき草つの里なれど

年にや問(とわ)ん 君の無跡(なきあと)」

(左頁)

意誠

「なき人の かけ忍ばるゝ夕暮れに

きゆるくも飛(とぶ) ほたるかな」

文化7年(1810)、田中貞澄は18歳にして

風流を好む人でもあり、和歌・

貞澄は天保3年(1832)5月1日より病に伏し、同月17日に40歳で逝去しました。急なことであったようですが、病床に香川景樹を招き、辞世の句を詠んでいます。翌天保4年(1833)4月17日、弟の貞文は兄貞澄の追善のため、貞澄と親しかった人々を石山の湖月坊に招いて貞澄の辞世の句を披露し、歌会を催しました。歌会の題者は師匠の香川景樹で「夏の懐旧」と題を出し、講師は

追善の会を催した貞文もまた、風流を好む当主であったらしく、草津宿本陣にはこの二人の当主の頃の和歌や茶道・華道の関連資料が数多く残されています。

(令和7年12月・草津宿街道交流館 吉崎 早苗)

(PDFはこちら(PDF:969KB))

バックナンバー

昨年度以前の記事です。

各記事の内容は、PDFファイルをご覧ください。

令和6年度

晴れ舞台を彩る衣装は家族の手で―

江戸時代のホスピタリティ―草津宿本陣に残された「鍵」― 失念物・鍵2点(草津宿本陣蔵)PDF(PDF:827KB)

さまざまな「草津」を描いた広重―歌川広重画「東海道五拾三次之内草津」(保永堂版)・「東海道五拾三次草津」(佐野喜版)(草津市蔵)PDF(PDF:971KB)

草津宿田中七左衛門本陣、「雲州役所」」を任じられる!―「雲州役所御用書箱」(草津宿本陣蔵)PDF(PDF:861KB)

草津市誕生を企てた昭和の「本陣」―草津宿本陣古写真「6町村による合併促進協議会」(昭和29年撮影・草津市蔵)PDF(PDF:853KB)

草津市、ついに誕生す―草津市設置に関する申請書(草津市蔵)PDF(PDF:923KB)

かつて一握りの人のみが鑑賞できた絵画―「葡萄図」(草津宿本陣蔵)PDF(PDF:813KB)

県内最古の石造道標―石造道標(所在地:立木神社)PDF(PDF:1,222KB)

茶陶をプロデュース!

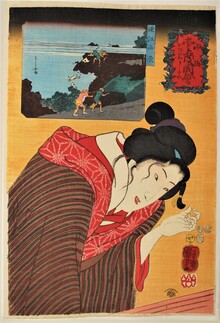

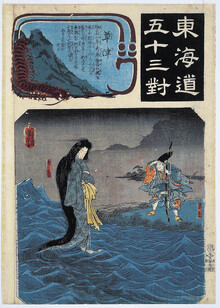

コマ絵で広がる世界―歌川国芳画「

浮世絵へのかけはし―「東海道名所図会」(草津市蔵)PDF(PDF:1,067KB)

石造道標(所在地:立木神社)

楽芋頭水差 銘芋頭(草津市蔵・中神コレクション)

歌川国芳画「山海愛度図会 おたのみ申たい」(草津市蔵)

令和5年度

同じ村でも土地を治めるお殿様が違う…!?ー吉田村絵図(草津市蔵)PDF(PDF:820KB)

浮世絵とものがたり~俵藤太とムカデ退治ー歌川国芳画「五十三対 草津」(草津市蔵・中神コレクション)PDF(PDF:962KB)

本陣のお仕事~大名、瀬田川を渡る~ー覚(肥後宇土様渡河の節下され金配分)(草津宿本陣蔵)PDF(PDF:1,011KB)

赤穂義士 本懐を遂げる!!ー歌川国清画「忠臣蔵十二段 大尾」(草津市蔵・中神コレクション)PDF(PDF:1,017KB)

なぜ、宿場町に魚とりの道具が…?ードジョウフミ(草津市蔵)PDF(PDF:975KB)

吉田村絵図(部分)

歌川国芳画「五十三対 草津」(草津市蔵・中神コレクション)

覚(肥後宇土様渡河の節下され金配分)(草津宿本陣蔵)

令和4年度

古写真から辿る草津の歴史ーもうひとつの東海道と中山道の分岐点 PDF(PDF:1,144KB)

宮様のお食事はさぞかし豪華、と思いきや…?ー「和宮御方様 御下向御道中御次献立帳」(草津市蔵)PDF(PDF:1,078KB)

見ても読んでも楽しい!-歌川芳幾画「東海道中栗毛弥次馬 草津・大津」(草津市蔵・中神コレクション)PDF(PDF:1,284KB)

虫の音が聞こえてきそうー歌川国芳「近江国 萩の玉川〈諸国六玉川〉」(草津市蔵)PDF(PDF:1,218KB)

ハレの日のごちそうー茶弁当(草津宿本陣蔵)PDF(PDF:862KB)

鉢山で造られた東海道五十三次ー木村唐船作・歌川芳重画「東海道五十三駅鉢山図会」(草津市蔵・うばがもちやコレクション)PDF(PDF:829KB)

広重が描いた草津の風景ー歌川広重画「東海道五十三次之内 草津〈蔦吉版〉」・「五十三次 草津〈人物東海道〉」(草津市蔵・中神コレクション)PDF(PDF:917KB)

「和宮御方様 御下向御道中御次献立帳」

「茶弁当」

「東海道五十三駅鉢山図会」

令和3年度

ゆるーい表情とポーズに注目。こんな鬼なら鬼も内?―横井金谷画「鬼玄象自画賛」(草津市蔵・中神コレクション)PDF(PDF:1,039KB)

「大正の広重」が描く近江―鉄道省編・吉田初三郎画『鉄道旅行案内』(草津市蔵)PDF(PDF:1,107KB)

断続的に伝わる絵画―岸駒「龍虎双幅」(草津宿本陣蔵)PDF(PDF:866KB)

最後の「大福帳」に記された人物とは?―「明治七年 大福帳」(草津宿本陣蔵)PDF(PDF:851KB)

「読み聞かせ」られたお殿様の言葉―「本多康禎 御直筆写」(草津市蔵)PDF(PDF:949KB)

姥ヶ餅から生まれた焼物―「姥餅火入」(草津市蔵・中神コレクション)PDF(PDF:776KB)

鉄道省編・吉田初三郎画『鉄道旅行案内』

「明治七年 大福帳」(部分)

「姥餅火入」

令和2年度

怒りの手紙が明かしたあの人の意外なプロフィール―「六角承禎条目写」(草津市蔵・春日家文書) PDF(PDF:816KB)

書に込められた思いとは―徳富蘇峰「聖蹟千秋存」(草津宿本陣蔵) PDF(PDF:887KB)

おうちでも旅気分を味わいたい―歌川芳幾画「東海道五十三次滑稽双六」(草津市蔵) PDF(PDF:1,120KB)

明智秀満美談―歌川芳虎画「大津坂本城落城之図」(草津市蔵・中神コレクション) PDF(PDF:1,096KB)

亡き主君を思う家臣と蓮の花―「田中七左衛門宛 狩野勇書状」(草津宿本陣蔵) PDF(PDF:762KB)

描かれた春と子供の存在―巌谷小波「俳画散筆」(草津市蔵・中神コレクション) PDF(PDF:733KB)

「六角承禎条目写」(部分)

歌川芳幾画「東海道五十三次滑稽双六」(部分)

「田中七左衛門宛 狩野勇書状」

旧・くさつ歴史ギャラリー

令和元年度以前、このページにてご紹介していた記事です。

Vol.16 御家人浮世絵師と明治時代 PDF(PDF:416KB)

Vol.17 子どもを守った猩々―疱瘡除けの人形― PDF(PDF:291KB)

Vol.15 江戸時代のお金―寛永通宝― PDF(PDF:325KB)

Vol.14 浮世絵で化粧品宣伝!? PDF(PDF:190KB)

Vol.13 「東海道線旅行図会」(明治40年) PDF(PDF:326KB)

Vol.12 「福島正則禁制」 PDF(PDF:296KB)

Vol.11 「東海道五十三次漫画絵巻」 PDF(PDF:212KB)

Vol.10 豪商と皇女の食事 PDF(PDF:280KB)

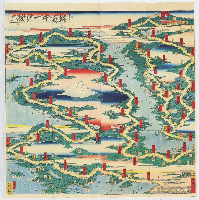

Vol.9 歌川広重画「参宮上京道中一覧双六」 PDF(PDF:499KB)

Vol.8 描かれた幕末の草津宿―「草津宿割絵図」― PDF(PDF:335KB)

Vol.7 「田中九蔵本陣絵図」―田中七左衛門本陣絵図と比較して― PDF(PDF:353KB)

Vol.6 明治期の古地図―烏丸半島辺りの原風景― PDF(PDF:321KB)

Vol.5 昭和初期の草津名所の絵はがき PDF(PDF:270KB)

Vol.4 旅の愉しみ―駅弁掛け紙 PDF(PDF:307KB)

Vol.3 明治天皇、狼川を渡る PDF(PDF:161KB)

Vol.2 旅の必需品―あかり― PDF(PDF:189KB)

Vol.1 十返舎一九「東海道中膝栗毛」「続膝栗毛」と草津宿 PDF(PDF:298KB)

vol.8 「草津宿割絵図」

vol.9 「参宮上京道中一覧双六」

vol.16 「草津張子・猩々」

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

教育委員会事務局 草津宿街道交流館

〒525-0034 滋賀県草津市草津三丁目10番4号

電話番号:077-567-0030

ファクス:077-567-0031