草津宿と本陣について

更新日:2021年4月1日

草津宿

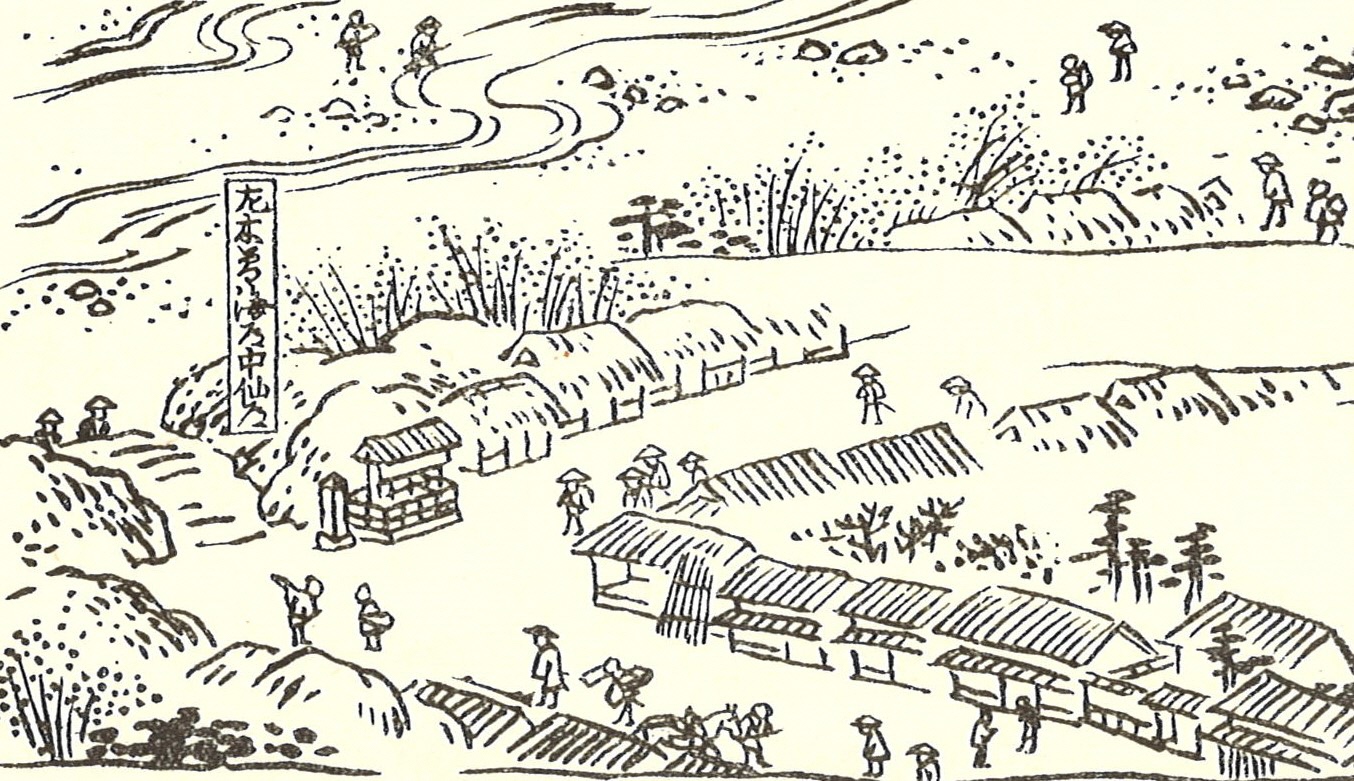

「近江名所図会」より草津立木大明神

江戸時代、「宿場」が街道に沿って各地に置かれました。宿場には、「旅人の休泊場所」と「物流の中継地点」という二つの役割がありました。今でもよく知られる「東海道五十三次」「中山道六十九次」は、それぞれの街道に置かれた宿場を指して呼んだものです。

このうち草津宿は、東海道・中山道という二つの大きな街道が分岐・合流する、交通の要衝でした。

天保14年(1843)の「東海道宿村大概帳」には、草津宿には2軒の本陣と2軒の脇本陣、72軒の旅籠があったと記録されています。このほか、旅人を迎える茶屋や髪結い床、草鞋などの道具を売る店、荷物の継立の中継地点である「問屋場」や、荷物の重量を改める「貫目改所」といった物流の拠点も置かれ、ひととものの行き交う賑やかなまちだったと考えられます。

追分道標(草津市指定有形民俗文化財)

江戸時代の草津宿の面影をうかがわせるのが、東海道と中山道の分かれ目に建てられた「追分道標」です。

草津宿本陣から徒歩約1分のところにあります。

1816年に飛脚仲間によって寄付されたもので、「右 東海道いせみち/左 中仙道美のぢ」と刻まれています。道標の上部にある火袋は、現在は木製ですが、文政4年(1821)頃につくられた「栗太志」には当時は銅製であったと記されており、大変立派なものであったことが分かります。

草津宿本陣

江戸時代の本陣は、大名・公家や幕府役人などの限られた人々だけが利用できる施設でした。ほとんどの宿場に1軒~数軒が置かれ、宿泊や休憩を受け入れていました。幕府から「本陣職」を拝命した当地の家によって営まれ、草津宿には建物が現存する「田中七左衛門本陣」と、「田中九蔵本陣」の2軒がありました。

現存する草津宿本陣は、当主の田中七左衛門が寛永12年(1635)に本陣職を拝命したとされ、明治3年(1870)に本陣が廃止となるまで、代々本陣職を勤めてきました。また、いつの頃からか材木商も営むようになり、江戸時代には田中九蔵本陣と区別して「木屋本陣」と呼ばれていました。

本陣が廃止となった明治時代以降、本陣の建物は郡役所や公民館として使用されていましたが、江戸時代の旧姿をよくとどめているとして、昭和24年(1949)に国の史跡に指定されました。現在、全国に残る本陣の中でも最大規模を有しており、当時の面影を今に伝えています。

「本陣」の由来

「本陣」とは本来、戦の際に軍の総大将のいる本営のことを指します。

休泊施設としての起源は、室町幕府第2代将軍の足利義詮が、上洛に際してその旅宿を「本陣」と称し、宿札を掲げたことにあります。江戸時代には街道を往来する大名や公家など、貴人の休泊施設を指すようになりました。

お問い合わせ

教育委員会事務局 草津宿街道交流館

〒525-0034 滋賀県草津市草津三丁目10番4号

電話番号:077-567-0030

ファクス:077-567-0031