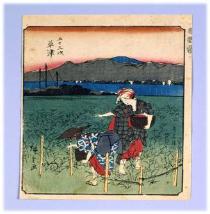

あおばなの起源説話

更新日:2013年10月1日

『湖国と文化』(9:89,1979)「民話巡礼 9」

むかし近江の国の石原という代官のもとに、木の川村という貧しい村がありました。

その村に、病気の母と、きよという娘がその日暮らしをしておりました。きよは貧しい暮らしにもかかわらず、ほんとうに心やさしい娘でした。

ある日のこと、きよは夢の中で観音様のお告げを聞きました。

「あすの朝早く、草津川の土手の上の一本松の所へ行きなさい。あす一日食べるだけのお米をさずけましょう」

きよは次の朝起きるとすぐ一本松の下へ行ってみました。松の木の下に箱が置いてあり、白いお米が入っていました。

きよはその中から、その日の食べ料を少しばかり頂いて帰りました。

きよは次の朝も草津川へ出かけてみました。すると同じように白いお米がありました。

きよはその日も、少しもらって帰りました。こうして五、六日の間は毎朝通い、その日その日のお米を頂いて帰ることができました。

貧乏なきよの暮らしもこれで大変楽になったのですが、そのうちに、きよの心に欲のきざしが現れてきました。毎日、その日の分だけでなく一度に全部もらって帰ることにしたのです。

次の朝きよが行ってみると、白いお米でなく、なにやら食べられそうもない黒い粒が入っているのでした。

「ああ、私が欲の心を出したばかりに、母様においしいご飯もさしあげられなくなってしまった。どうぞお許し下さい」

きよはそれから毎日、観音様に許しを乞いました。

苦しい日が続いたある夜、きよはまた夢の中で、観音様のお告げを聞きました。

「お前が欲の心を出したので、白いお米を黒い粒に取り替えたのだ。黒い粒は青花の種で、それをまくと青い花が咲きます。それを摘みとって紙にしみ込ませなさい。京の友禅問屋で買いとってくれます。それで食べて行けるでしょう」というのでした。

きよは急いで黒い粒をとりに行きさっそく畑にまいてみました。

するとお告げの通り、夏、青い花がたくさん咲きました。

朝早く、それを摘んで汁をしぼり、紙にしみ込ませます。

乾かしてはしみ込ませ、乾かしてはしみ込ませる炎天下のそれは苦しい仕事でした。

その上、この青花紙は雨や汗にふれると色が流れて、その紙をだめにしてしまいます。

暑い中での気苦労は大変なものでした。

こうして、できたものを、京の友禅問屋に持って行きますと、下絵を描くのによいので、思わぬ値段で買いとってくれました。

きよは毎日、早朝の花べん摘みから、カラスのぬれ羽色に和紙が仕上がるまで、身を粉にして働かねばなりませんでした。地獄花ではなかろうか、と思ったこともたびたびでした。

しかし、その代わり、この仕事で無事に暮らして行かれるようになりました。

母様の病いもなおり、そのうちに近所の人々もこれを見習って、きよから種をわけてもらい、この花をつくるようになりました。

こうして、青花からとった青花紙は、近江の国の特産物にまでなりました。

青花は、いまでも高級な友禅染に使われています。水で色がさらりと流れ落ちる特性を、うまくとり入れたものと思われます。

青花はいまの露草のことで、ずっと昔はツキクサといい、万葉集の中でも歌われています。

(木ノ川老人クラブ)

「アオバナと青花紙」淡海文庫13より

関連ページ

お問い合わせ

環境経済部 農林水産課 農林水産係

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号

電話番号:077-561-2347

ファクス:077-561-2486