「スクールESDくさつ」ダイアリー

更新日:2024年3月27日

本市が推進する「スクールESDくさつプロジェクト」では、様々な地域課題を体験的な学びを通して、その解決に子どもたちが主体的にかかわり、地域社会の一員としての意識と行動力を身につけることをめざしています。

「スクールESDくさつ」ダイアリー

「スクールESDくさつ」ダイアリーでは、市内の小中学校で実践されているESDに関する学習活動を紹介します。

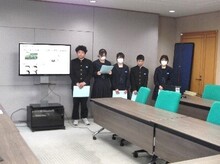

3月21日(木曜) 松原中学校1年生生徒代表 給食のフードロスを減らすための提言報告会

1年生は、9月以降、食品ロスをテーマに学習に取り組んできました。この日は、代表生徒5人が、学習成果としてまとめた学校給食の食べ残しを減らすための提言書を教育長に手渡しました。次年度以降もこのテーマを追求していきたいという思いに対して、教育長と環境経済部長からは「市としても応援します」との励ましの言葉をいただきました。

3月11日(月曜) 松原中学校2、3年生 生徒が栽培した「松原だいこん」を中学校給食で提供

生徒たちは、約60本の大根を収穫し給食センターへ届けました。東北で震災があった11日は、「防災おにぎり給食」で、その中で豚汁の具材となりました。地元野菜の魅力を伝えようと始まった学習が、様々な人とのつながりを生み、自ら農業を体験し、育てた大根のおいしさを伝える活動に発展し、草津産農産物の普及に貢献することができました。

3月8日(金曜) 松原中学校3年生 松原ファーム「松原だいこん」の収穫

生徒たちが昨年秋に校地内の土地を「松原ファーム」として開墾しました。その後、11月から始めた「松原だいこん」栽培は順調に進み、約500本の収穫の時期を迎えました。卒業を間近に控えた3年生が「卒業だいこん」として1本ずつ収穫し、記念に持ち帰りました。また、一部の大根は給食センターに届け、市内の中学校給食で提供されます。

3月7日(木曜) 老上小学校3年生 老上えがおの花プロジェクト

「駅の周辺には建物は多いけれど自然が少ないね。」という問題意識をもった子どもたちは「地域に自然を増やしたい」という思いをもち、地域のためにできることは何かを考え学習を進めてきました。そのまとめとして、多く人が笑顔になりますようにと願いを込めて大切に育ててきた花を、老上こども園やフレンドマートなどに届けました。

3月5日(火曜) 常盤小学校5年生 米粉を使ったお菓子作り

「常盤のお米をおいしく食べたい」プロジェクトの集大成として、収穫したお米から作った米粉を使ってお菓子作りに挑戦しました。滋賀短期大学の石井教授と久保助手の御指導を受けながら、子どもたちが考案した「ガトーショコラ」と「セサミクッキー」の2つの洋菓子を作りました。翌日には「カップケーキ」と「ココナッツクッキー」を作りました。

3月1日(金曜) 草津第二小学校3年生 国際交流世界は1つ・みんな友だち

龍谷大学で学ぶウクライナ人留学生のイリナさんらを招いて交流会を開催しました。最初に留学生の方から、ウクライナの食文化や風習、家庭・学校生活の様子について映像を交えて、流暢な日本語で紹介していただきました。子どもたちは、ウクライナと日本の文化の違いに大きな驚きをもつとともに、興味をもって様々な内容の質問をしていました。

2月27日(火曜) 松原中学校1、2、3年生生徒代表 “届けよう、服のチカラ”アワード最優秀賞受賞報告会

難民に送るための古着を集める活動が認められ、全国一位となる最優秀賞を受賞したことや、校内に松原ファームを開墾し地元野菜を栽培する実践等、様々な取組について代表生徒から報告がありました。橋川市長からは、生徒主体で地域と共に課題解決に取り組んでいることを誇りに思う、今後の展開にも期待していると激励の言葉をいただきました。

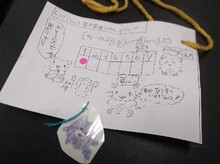

2月26日(月曜) 老上小学校4年生 みんなでつながり安心安全!老上防災大作戦!防災フェス!!開催

「いつ起こるか分からない災害にどのように備えるか」といったテーマで、子どもたちが「防災フェス」を開きました。段ボールで作った簡易ベッド、避難経路、非常食、防災グッズ等について説明を行いました。子どもたちの熱心な説明を受け、参加した多くの保護者や地域の人々の感想やアンケート回答から、防災意識の高まりが感じられました。

2月22日(木曜) 草津第二小学校4年生 地域の伝統を受け継ぎたい

小汐井神社で毎年開催されている「きつね踊り」は、江戸時代に起源があると伝わっています。大正時代以降は長らく中断していましたが、平成15年に地域の強い願いで復活されました。4年生の子どもたちは、「きつね踊り」の話を聞き、自分たちも継承していこうと小汐井シニアーズ代表の初田達也さんたちから踊りを教わりました。

2月6日(火曜) 老上小学校5年生 お米大好きプロジェクト

一年を通して農業合校をはじめ地域の方々の協力を得ながら、お米のすばらしさについて学んできました。子どもたちは感謝の思いを込めて作ったおにぎりをお世話になった方々にふるまいました。食べた後、「縄ない」の方法を教えていただき、稲わらを暮らしに活かす昔の人の知恵を知りました。

2月5日(月曜) 草津小学校6年生 草津小オリジナル和菓子をつくって味わおう

6年生は、「草津宿」の魅力について探究する学習の一環として、草津の銘菓「うばがもち」について学びました。その学びを活かして、郷土の食文化に詳しい滋賀短期大学の中平真由巳教授らに協力いただいて、「オリジナルの和菓子」作りにチャレンジしました。子どもたちが考えたさつまいも・抹茶・さくらあんなどを使ったお菓子が完成しました。

2月5日(月曜) 草津第二小学校6年生 マイドリーム

世界を旅する風景画家のブライアン・ウイリアムズさんが来校され、水彩画を描きながら生き方についてお話をしてくださいました。ウイリアムズさんのお話は、「生きることの意味」について考えさせられるものでした。実際に絵を描かれる場面では、短時間で絵画が仕上がっていく様子を見た子どもたちから感嘆の声が上がっていました。

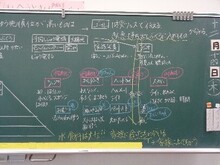

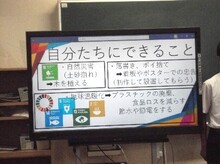

1月29日(月曜) 松原中学校1年生 食品ロス問題を考える2

先週に引き続き、「食品ロス」をテーマに立命館大学の学生団体BohNo(ボーノ)との連携授業が行われ、「給食の食品ロスをなくすために何ができるのか?」という問いについて議論しました。今後は、給食の食品ロスをなくすために自分たちにできる具体的な解決方法をグループごとに提言としてまとめ、発信していく予定にしています。

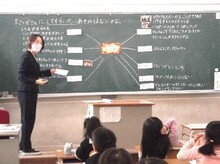

1月25日(木曜) 教職員研修 スクールESDくさつプロジェクトモデル校実践報告会

令和6年度からの「スクールESDくさつプロジェクト」の全小中学校での実施を前に、モデル校3校の実践に学ぶ研修会を行いました。実践報告では、各校より子どもたちが地域の人々と協働して地域課題解決に向けて行動する取組が紹介されました。パネルディスカッションでは、ESDを推進するための校内体制の構築について議論されました。

1月23日(火曜) 南笠東小学校4年生 「ゆめやま」発表

4年生の子どもたちは、総合的な学習の時間(「ゆめやま」)に地域の人と学習した内容をまとめ発表しました。発表会には、地域学習に協力いただいた「みな小おうえんたい」の方々をお招きしました。学習の中で地域の方々とのふれ合いの中で「ありがとう」と感謝の言葉をもらえたことがうれしかったと振り返っていました。

1月22日(月曜) 渋川小学校全学年 しぶかわESDミュージアム開館

渋川小学校では、地域をテーマに学習した内容を発信するために、全クラスが学習の成果をまとめた「しぶかわESD(いいまち・しぶかわ・だいすき)ミュージアム」を毎年開館しています。子どもたちは、琵琶湖学習や世界農業遺産学習、滋賀の郷土料理学習など、他学年の様々なテーマの展示物を読み合って、地域についての学びを深めていました。

1月22日(月曜) 松原中学校1年生 食品ロス問題を考える

1年生が「松原未来学習」において、立命館大学の学生団体BohNo(ボーノ)の萩原千夏さんら8名の協力のもと、食品ロス問題について考える学習を行いました。「食品ロスが増えるとどうなるのか?」という問いに対して、大学生がファシリテーターとなり、意見交換を行いました。今後は、解決のために自分にできることは何かを考えていきます。

1月19日(金曜) 草津第二小学校2年生 スイセンの植え付け体験

2年生の子どもたちは、地域学習の一環で旧草津川跡地にある「de愛広場」の花壇で、広場の職員さんと一緒にスイセンの植え付け体験を行いました。春になったらみんなの憩いの場である公園に、自分たちが植えたきれいなスイセンの花が咲くことを楽しみにしていました。これからも地域のためにできることをしていきたいと思いました。

1月18日(木曜) 常盤小学校6年生 水鳥観察

琵琶湖には、この時期にカモ類などの多くの水鳥が飛来します。草津湖岸コハクチョウを愛する会の吉岡美佐子さんから、水鳥と琵琶湖の関係について話を聞きました。その後子どもたちは、双眼鏡を使って、カモたちが餌を採ったり、羽根を休めたりしている様子を観察し、多くの水鳥の飛来地である琵琶湖の価値に気づくことができました。

1月18日(木曜) 常盤小学校6年生 ヨシ刈り体験

かつては、琵琶湖周辺に多く見られたヨシ帯は、最盛期の半分になっています。琵琶湖や内湖では、毎年この時期に、新芽の成長を助けるためにヨシ刈りが行われます。地元のヨシ松明祭り等で活躍されている畑源さんを講師に招き、ヨシ刈り体験を行いました。琵琶湖の水質保全のためにできることからはじめることが大切であると気づきました。

1月16日(火曜) 常盤小学校5年生 常盤のお米を美味しく食べたい

常盤のお米の美味しさを伝えようと子どもたちは、米粉を使ったお菓子開発にチャレンジしています。お米のお菓子に詳しい立命館大学食マネジメント学部の太田達教授を招いて授業が行われました。昔から常盤地域が和菓子製造と深い関わりがあったことを教わり、子どもたちは、新たなお菓子で常盤のよさを発信しようと意気込んでいました。

1月16日(火曜) 常盤小学校1年生 昔の遊び体験

常盤学区の民生児童委員や地域ボランティアの方々から、1年生の子どもたちに昔遊びを紹介していただきました。めんこやおはじきといった昔から伝わる遊びは、今ではあまり目にしなくなりましたが、子どもたちは、夢中になって取り組んでいました。遊びを楽しむことを通して、世代を越えた交流が生まれました。

12月26日(火曜) 松原中学校2年生 「ふるさとしが探究交流会」での松原ファーム活動報告

県内の小中学校が学習成果を発表し合う「ふるさとしが探究交流会」が開催されました。代表生徒3名は、文部科学省や県教育委員会の方々の前で「スクールESD松原G-GRIT学習」の取組を堂々と発表しました。全校生徒が、企業や行政、地域住民の協力を得て開墾した「松原ファーム」でベジクサを栽培し、その魅力を発信する取組を紹介しました。

12月19日(火曜) 松原中学校1年生 ベジクサ学習発表会

「ベジクサを多くの人に知ってもらいたい」という思いから学習に取り組み、そのまとめの学習発表会にて、ベジクサ農家の中島春樹さん、市およびJA職員、コーディネーター等、地域の方々にお越しいただく中、生徒たちはクイズを取り入れたり、オリジナルのベジクサPRソングを披露したり、寸劇を盛り込んだりするなど工夫してベジクサの魅力を伝えていました。

12月18日(月曜) 草津中学校全学年 草津市PR作品展「甦れ青の街・草津」

生徒が草津市をPRする作品展がショッピングセンターのエイスクエアで開催されています。学習では、生徒が草津市の情報を収集・分析し、街の活性化に向け様々な提言を行ってきました。その一つである「アオバナプロジェクト」は、市の花のアオバナの特性を生かし、新たな活用を提案することで草津市の魅力を再発見してもらおうとする取組です。

12月15日(金曜) 老上小学校5年生 お米大好きプロジェクト

子どもたちは、「もっとお米を食べてもらいたい」という思いから、ごはんに合う様々なおかずのレシピ開発をしてきました。オリジナルカレーを考案したクラスでは、学区内にある飲食店「天晴」の澤本総一郎社長さんらの協力で試作にチャレンジしました。おいしいカレーが完成し、米の消費拡大のため、取組を発信していきたいと意気込んでいました。

12月14日(木曜) 老上小学校4年生 みんなでつながり 安心安全! 老上防災大作戦!

子どもたちは、防災学習のゴールとして、地域の人々の防災意識を高めるイベントを開きたいという願いをもって学習を進めてきました。授業では、緊急持ち出し袋には、どんなものを入れておくべきかについて、熱心に議論しました。話し合いの末、家庭によって必要なものは異なるため、事前に家族で話し合っておくことが大切だと結論付けました。

12月14日(木曜) 笠縫小学校4年生 かさっ子環境フェスタを開こう!!

子どもたちが家庭で使わなくなったものを持ち寄り、交換し合うフリーマーケットのような取組を行いました。お金の代わりにベルマークを使用して支払いを行いました。もう使わず捨ててしまうものを必要とする人に渡すことは、ものを使える限り大切にすることであり、ごみ減量につながり環境にもやさしいことを学びました。

12月13日(水曜) 山田小学校4年生 考案したホンモロコ料理を作って試食しよう

子どもたちは、湖魚の消費拡大をめざして、湖魚のメニュー開発に挑戦してきました。授業では、滋賀県水産課の谷口皆人さんにホンモロコが減った要因や増やす取組について教わりました。その後、子どもたちは、栄養教諭の先生の協力を得て、から揚げにしたホンモロコに考案した特製ソースを絡めて、試作料理を完成させ、美味しくいただきました。

12月12日(火曜) 老上小学校2年生 自分のおもちゃで地域の人々と交流しよう

老上こども園の牛尾先生から、動くおもちゃ作りのコツを教わり、自分のおもちゃをさらに改良し、魅力ある世界に一つだけのおもちゃを完成させました。保護者や、町探検でお世話になった各事業所や老上農業合校の方々に完成したおもちゃを見ていただき、一緒に楽しく遊びました。子どもたちと地域の人々との交流の輪が広がりました。

12月11日(月曜) 笠縫小学校6年生 平和について学んだことを全校に発信しよう

昼休みの時間を活用して、6年生の子どもたちがこれまで平和について学んできたことを後輩たちに伝える取組を行いました。下学年の子どもたちに模造紙に書き込まれた内容にタブレットの画像や表を追加で提示しながら、分かりやすく丁寧に平和の尊さを訴えていました。広い体育館に集まった多くの子どもたちは、先輩たちの発表に熱心に聞き入っていました。

12月8日(金曜) 草津小学校6年生 草津歴史発見~推しの宿“草津宿”~

子どもたちは、草津市の歴史あるものについて調べる学習を行ってきました。授業では、自分が草津市の魅力だと考える順にランキングし、それをもとにグループで議論し、最終的にグループのランキングを発表する活動を行いました。考えを交流する中で、比較したり、順序付けしたりする活動を通して、多面的な価値に気づくことができました。

12月8日(金曜) 草津小学校4年生 近江お国自慢~草津の歴史をガイドしよう~

子どもたちがガイド役となり、観光客の方々に草津宿本陣と本陣にかかわりのある建物のすばらしさを紹介する活動を行いました。観光客の皆さんは、子どもたちが作ったガイドラリーのシール台紙を片手に熱心に案内を聞かれていました。観光で訪れた人々に草津のよさを伝える活動を通して、ふるさとへの愛着を深めています。

12月7日(木曜) 志津南小学校3年生 大学生による不思議な科学実験教室

志津南小学校では、全学年が立命館大学の学生に学ぶ交流ウィークを設定しています。その取組の一環で、3年生は、ライフサイエンス研究会の学生さんを講師に招いて科学実験を行いました。実験では、子どもたちが、空気や音、重さの不思議に触れ、知的好奇心から「なぜ?」「どうして?」という問題意識を持ち、深く考える姿が見られました。

12月5日(火曜) 山田小学校6年生 キャリア教育~夢をつかむために~

世界料理オリンピックにおいて銀賞を受賞されたクサツエストピアホテル総括料理長の笠松研太さんを招き、中学時代からの夢をどのように実現させたかについてお話を伺いしまた。夢に向かって努力していくことの大切さについて考えました。後半は、フレンチのプロである笠松さんの調理実演を見た後、ポーチドエッグ作りに挑戦しました。

12月5日(火曜) 草津中学校1年生 あおばなプロジェクト

草津中学校では、市の花であるアオバナを栽培してきました。1年生の生徒たちは、花びらから抽出した染料を使って、板締め絞りで和紙に模様をつけ、ブックカバーを作りました。アオバナのブックカバーは、草津の魅力を伝えるためにエイスクエアの「Book Storeひらがき」にて展示した後、本の購入者にプレゼントすることにしています。

11月29日(水曜) 玉川中学校2年生 異文化について知り、平和について考える

ウクライナから滋賀県内に避難されているイリーナ・マーリシェバさんを招いて、これまでの体験談を聞かせていただきました。質疑応答では、生徒たちから祖国を離れる時の思いや、今不安に思うことは何かといった質問が出されました。戦争や争いのない世界であり続けるためにわたしたちができることは何かを考える貴重な機会となりました。

11月29日(水曜) 草津小学校4年生 草津宿本陣子ども学芸員ツアーガイド

地域にある誇るべき文化遺産である草津宿本陣の魅力を後世に繋ごうと、様々な情報を収集し、整理・分析しながら学習を積み重ねてきました。子どもたちは、これまでの学びを活かして、学芸員ツアーガイドとなり、訪れた観光客に草津宿本陣の魅力を熱心に伝えていました。

11月27日(月曜) 松原中学校2年生 “届けよう服のチカラ”プロジェクト

各家庭で着なくなった子ども服を集めるため、市内15か所に回収箱を設置し、約2か月間の回収活動の結果、7,234着の服が集まりました。服を体育館一面に並べると、生徒からは数の多さに大きな歓声が上がりました。その後、サイズ毎に箱詰めする「梱包搬出大作戦」が展開されました。集めた子ども服は、海外の難民キャンプに送られます。

11月24日(金曜) 玉川小学校全学年 祈・交通安全~20年後の未来まで~

玉川小学校前に新しい歩道橋が完成しました。20年前に建てられた旧の歩道橋には、先輩たちの手によって萩の絵が描かれていました。2代目となる歩道橋には、全校児童で制作した交通安全を願う記念パネルが設置されました。本事業に協力いただいた施工業者の方や登下校の見守りをしていただいている地域の方々を招いて除幕式が行われました。

11月24日(金曜) 高穂中学校3年生 平和を考える公開ポスターセッション

「平和って何だろう?」「戦争がない世の中なら平和といえるだろうか?」「今我々の平和な世界を脅かすものは何だろう?」1年間にわたって生徒たちが平和について様々な角度から学び、考えたことを仲間や後輩たちの前で発表し合うポスターセッションを行いました。今回の発表で得られた新たな課題をもとにさらに探究活動を継続していきます。

11月24日(金曜) 高穂中学校2年 働くことを考えるパネルディスカッション

「何のために働くのか」「働くことで得られるものは何か」「職業的自立のために今何をすべきか」等のテーマでパネルディスカッションを行いました。議論の流れは、働くことと個人や社会の幸せに焦点化され、アドバイザーの(株)シゲタの前川峻さんと同窓会長の辻亜希子さんやフロアからの意見も交えて活発な意見交換が行われました。

11月21日(火曜) 山田小学校4年生 ホンモロコを使った料理を考えよう

子どもたちは、山田漁協の協力でフナの放流を行った際、湖魚の漁獲量や消費量が減少していることを知りました。そこで、ホンモロコを使ったメニュー開発にチャレンジしています。授業では、立命館大学の学生団体「BohNo」の萩原千夏さんら6名のサポートのもと、各班が考案したメニューの良い点や改善点を全員で交流しました。

11月21日(火曜) 山田小学校6年生 マイドリーム~将来について考えよう~

消防士の横江忠彦さん、美容師の樫根祐子さん、警察官の玉川洋平さんを招いて、仕事に対する思いを聞き、憧れをもち、自身の将来について考える学習が行われました。人生の先輩から、謙虚であること、感謝すること、前向きに生きること等が大切だと教わりました。美容師の樫根さんは、即興で髪を結うプロの技を披露してくださいました。

11月21日(火曜) 山田小学校3年生 やさしいまちづくり「盲導犬と出会おう」

盲導犬ユーザーの前田眞里さんと盲導犬ペリーをお迎えしてお話を伺いました。目が不自由な人を安全にガイドする盲導犬の仕事について学びました。子どもたちは、まちで困っている人をみつけたら、勇気を出して「何かお手伝いしましょうか。」と声をかけたり、手助けしたりすることが、やさしいまちづくりにつながると気づきました。

11月20日(月曜) 老上小学校1年生 あきのたからものとあそぼう

校庭や矢橋帰帆島公園で秋みつけをして、落ち葉や木の実で「どんぐりめいろ」などのおもちゃ作りをしました。おもちゃまつりに校区の園児さんを招待することとなり、自分たちが遊んで楽しかった遊びを伝えるにはどうすればよいか、園児さんに楽しんでもらうにはどんなお店が必要かについて熱心に話し合う姿が見られました。

11月17日(金曜) 笠縫小学校2年生 地域のみなさんと味わう秋の味覚

子どもたちは、まちづくり協議会やつながり隊等の人たちと地域の畑で育てたサツマイモを収穫しました。地域コーディネーターの小寺厚子さん、小寺栄子さんと学校ボランティアのみなさんの協力を得て、お芋の調理をしました。蒸かしてつぶしたお芋を味付けした後、ラップで包んで茶巾しぼりを完成させました。給食の時間においしくいただきました。

11月16日(木曜) 老上小学校4年生 みんなでつながり 安心安全!老上防災大作戦!

草津市の危機管理課の徳田安雄さん、山元久芳さん、山岸友宏さんのご指導を受けながら、災害が起こった時の避難所での生活を想定し、簡易ベッドやテントの組み立て作業などを行う避難所疑似体験を行いました。停電を想定して発電機の灯りだけを頼りに行動したり、カセットコンロで非常食を実際に作って試食したりしました。

11月14日(火曜) 玉川中学校2年生 ピンクリボンアドバイザーによるがん教育講演会

三大疾病の一つに数えられている「がん」について、ピンクリボンアドバイザーがん教育認定講師の田中和美さんを招いて講演会を開催しました。体験談をもとにした話を聞く中で、生徒たちは、がん患者と共に生きていくために周りにいる者のどのようなサポートが必要か、さらに自分には何ができるのかを考える機会になりました。

11月10日(金曜) 玉川中学校全学年 つながり学習発表会

1年生は「環境、人権」、2年生は「琵琶湖、環境、防災、人権」、3年生は「平和、人権」について、学年代表が学びの成果を発表しました。各分野で講師としてお世話になった方々や地域、保護者のみなさんが熱心に発表を聞かれていました。最後に玉川中卒業生が登壇し、中学校時代の「つながり学習」がその後の人生で大いに役に立ったと報告がありました。

11月9日(木曜) 草津小学校6年生 推しの宿“草津宿” うばがもちを作って味わおう

「草津宿」の魅力について調べている子どもたちは、その学びの一環として草津で生まれた「うばがもち」について、その長い歴史や誕生秘話等について、南洋軒の南弘蔵社長さん、岩本正則さん、榎泰祐さんからお話を聞かせていただきました。その後実際に作ってみて、伝統の味を味わいました。

11月9日(木曜) 草津中学校1・2年生 アオバナでたび丸くんをハッピーにしたい

校内で栽培・収穫した草津市の市花であるアオバナを美術科の授業で染料として抽出し、染色体験を行いました。校内で収穫したアオバナは約30キログラムです。生徒たちはきれいに染色した布を使って、草津市の公認マスコットキャラクターである「たび丸」の法被を制作しプレゼントしました。とても美しい衣装が生まれました。

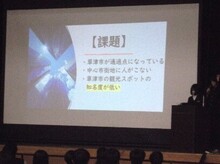

11月2日(木曜) 草津中学校2年生 草津市活性化計画

草津中学校では、「まちづくり」をテーマに、行政機関と連携して、ICT機器を活用した探究的な学習を進めています。今回は「草津市活性化計画」として草津市のまちづくりを分析して結果発表会を行いました。6部門における生徒たちの発表を受けて、最後に提案を聞いていただいた草津市商工観光労政課の大隅勝允さんから講評をいただきました。

11月1日(水曜) 南笠東小学校4年生 地域の高齢者との交流

グループごとに南笠東小学校支援組織「みな小おうえんたい」の民生児童委員の方と一緒に、学区内のひとり住まいの高齢者宅を訪問してお弁当を届ける活動に参加しました。このお弁当には子どもたちからの手紙も添えられていました。訪問宅では、お弁当を受け取られた後も子どもたちと笑顔でいつまでもお話をされている姿がとても印象的でした。

10月27日(金曜) 新堂中学校1年生 学区内フィールドワーク

フィールドワークの目的は、自分たちが将来にわたって住みやすいまちにするために大切なことは何かを考えながら、まちを探検したり、地域の方や家族にインタビューしたりすることで、地域のよさや課題を知り、郷土愛を育むことです。江戸時代から伝わる和菓子を販売されている店舗や地域交流が活発に行われている様々な公共施設等を訪れました。

10月27日(金曜) 草津小学校6年生 推しの宿“草津宿” うばがもちのお話

うばがもちを製造・販売されている南洋軒の南弘蔵社長さんと上松芳弘さんをお招きしてお話を伺いました。戦国時代から400年以上続く伝統を大切にしながら、おいしさと安全性へのこだわりを持ち、うばがもちが作られていることを知りました。興味を持った子どもたちは、ふるさとの銘菓の魅力を広く伝えていきたいと思いました。

10月27日(金曜) 草津中学校3年生 草生タイム【学年発表会】

草津市の観光における課題について調べ、その解決方法を考え、提案する発表会が、藤田雅也教育長を招いて行われました。草津宿本陣やde愛ひろばなどの知名度を上げるためにプロモーションビデオを作成したり、外国人にビワイチ(琵琶湖一周サイクリング)の魅力を伝えるガイドビデオを英語で作成したりといった具体的な提案がされました。

10月24日(火曜) 草津第二小学校6年生 体験者から学ぶ戦争

講師の山本栄策さんは地域にお住まいで今年103歳になられます。第二次世界大戦時に、海外の戦地で大きなけがに見舞われながらも、奇跡的に再び日本に帰ってくることができました。当時の苦しかった体験を交えながら戦争についてお話しいただきました。その体験談は、平和な世界の担い手となる子どもたちの心に響く内容でした。

10月23日(月曜) 高穂中学校2年生 私たちはこれからどう生きる

医師、弁護士、ベンチャー起業家など11の職種に就いておられる方を招聘して、生徒自身のキャリアプランを形成していく学習が行われました。生徒たちは職業選択の理由や経緯、仕事に対する思いや考え方に触れる中で、「個人の幸せとは何か。社会の幸せとは何か。」というテーマについて自分なりの考えをこれからまとめていきます。

10月23日(月曜) 松原中学校全学年 松原ファーム開墾(G-GRIT「松原ローカル学習」)

「地元愛の醸成」をテーマに学区内の農地で広く栽培されている「ベジクサ(草津産農産物)」に注目して学習を進めています。市農林水産課の井上升二さんや地域コーディネーターをはじめ、多くの方々の協力を得ながら、校地内の土地を活用して、小石集め、囲い作り、馬糞肥料や給食堆肥を混ぜての土作り等、「松原ファーム」の開墾作業を進めています。

10月17日(火曜) 玉川小学校全学年 20年後の後輩に向けて

学校の近くにある歩道橋の改修工事に伴い、目隠しパネルに全校児童からのメッセージを張り付ける取組が始まりました。「止まってくれてありがとう!守ってくれてありがとう!」20年前の工事の際にも先輩たちが行った取組を今度は自分たちの番だと意気込んで頑張っていました。後輩たちに「命のバトン」を運ぶ取組です。

10月13日(金曜) 草津第二小学校3年生 お店体験

数多くのお店の協力を受け、お店体験を行いました。保護者ボランティアの方々も多数参加いただき、3~4人のグループに分かれて活動しました。開店前のお店が多く、店内掃除や料理の仕込み等の仕事を体験しました。子どもたちの「いらっしゃいませ!!」という活気ある声が聞こえてきました。あいさつの大切さを身をもって学んだようです。

10月11日(水曜) 志津小学校4年生 里山学習~炭焼き・種植え~

地域にお住いの東京大学名誉教授である辻誠一郎先生の指導で、地球の大気に優しい「炭作り」の体験活動を里山で行いました。その後、子どもたちは「クヌギ」や「クリ」の種を植えて、新たな生命の誕生を願いました。植えた種は、来春には芽を吹き出す予定です。今後も里山の魅力を体験し、生命のバトンを繋いでいきます。

10月10日(火曜) 玉川中学校1年生 心のバリアフリーを拡げよう

盲導犬ユーザーの前田眞里さんと盲導犬ペリー君を招いて人権学習が行われました。乗り物やレストラン等、私たちの社会には盲導犬を受け入れる文化が育っていません。「白杖の人を見かけたら、何かお手伝いしましょうかと声かけをしてくださいね。また、今日学んだことを家族にも伝えてくださいね。」生徒たちの心に響いた前田さんの言葉でした。

10月10日(火曜) 老上小学校5年生 お米大好きプロジェクト

子どもたちは、お米の魅力を地域の人々に広げようと、お米の活用方法や米粉を使った調理方法を考えてきました。そこで、老上健康推進委員の石本さん、奥村さん、加藤さん、澤さんにご指導いただきながら、様々なアイデアを取り込んだ米粉を使った「パンケーキ」「みたらしだんご」「クッキー」作りに挑戦しました。

9月29日(金曜) 松原中学校2年生 届けよう服のチカラプロジェクト

難民キャンプで生活する子どもたちに服を送る取組を行っている企業の話を聴き、「どうしたら地元でこの活動を広げることができるか」の問いに対して生徒たちが話し合い、現在地域で活動を進めています。文化祭で活動内容を発表するとともに、教育施設や市役所等に手作りの回収ボックスの設置依頼、地元ラジオ番組で呼びかけ等を行っています。

9月22日(金曜) 草津小学校4年生 近江お国自慢~近江の茶を学ぶ~

近江茶に関する仕事をされている茶業会議所、滋賀県庁、甲賀市役所、JA全農などから講師の先生が来てくださいました。茶業会議所の和田龍夫さんから、近江茶の特徴やお茶の淹れ方のお話を聞いた後、ほうじ茶づくりと、お茶の飲み比べ体験をしました。滋賀県では、人々の協力によっておいしいお茶が作られていることを知りました。

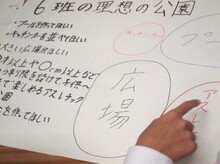

9月21日(木曜) 高穂中学校1年生 ふるさと学習セミナー~まちの専門家に学ぶ~

1学期にふるさとについて調査した内容をさらに深めていくために、「歴史・文化、自然・環境、開発、食文化、防災、農業、国民スポーツ大会」の分野から10のテーマごとに専門家を招いてセミナーが開催されました。「開発」分野では、廃川となった旧草津川の跡地を再利用した「理想の公園プラン」を提言するための意見交換が行われました。

9月19日(火曜) 渋川小学校5年生 和菓子職人の技に学ぼう

5年生は、総合的な学習の時間に「滋賀の郷土料理」について学んでいます。滋賀の食文化財にも選定されている「でっちようかん」作りに挑戦しました。日野町のかぎや菓子舗の植田真之介さんの指導のもと、こしあんからできた羊羹のたねを竹皮に包み蒸し上げ完成させました。伝統の技と味を知り、郷土の食文化の奥深さを体感しました。

9月15日(金曜) 玉川中学校1年生 立命館大学キャンパスSDGsツアー

1年生が、立命館大学に行き、大学の先生や学生から話を聞いたり、キャンパス内をクイズを解きながら見学したりして、SDGsに関する学びを深めました。講義では実現が難しい課題を克服していくためには、「人の知恵を集めること」「考えの違う人を友達にすること」「様々な人たちと繋がること」等が大切であると学びました。

9月15日(金曜) 松原中学校全学年 松中祭「第1回松原スピリッツアワード」

3年生は、修学旅行で熊野古道を訪れた際に見つけた課題をもとに、その解決策を考える調べ学習を行ってきました。その成果をクラスごとに報告し合いました。審査委員として大阪公立大学の伊井直比呂教授らが招かれました。最優秀賞には、現地ガイドの高齢化の問題を取り上げ、現状分析や解決策を分かりやすくまとめた発表が選ばれました。

9月11日(月曜)12日(火曜) 笠縫東小学校5年生 葉山川生き物調査

笠縫東小学校の伝統的な学習である葉山川環境学習が今年も市民グループ「草津塾」や地域・保護者ボランティア等、30人以上のみなさんの協力のもとで行われました。連日の雨で水かさも深く、流れも速い中でしたが、子どもたちは上手にたも網を使って生き物を捕獲・調査していました。世代を越えて「ふるさとの川」から学んでいました。

9月11日(月曜) 常盤小学校4年生 ときわっ子環境プロジェクト(紙漉き)

草津市内でごみのリサイクルに取り組んでおられる企業(GANSAN)の岩本重治社長さんと沖大介さんを講師に招き、紙漉き体験が行われました。今回は牛乳パックを再利用してはがき作りに挑戦しました。こうした資源の再利用の取組が森の樹々の乱伐を制限し、引いては地球の環境を守ることになることを子どもたちは学びました。

9月7日(木曜) 老上小学校6年生 平和学習(平和祈念館出前授業)

滋賀県平和祈念館の川副順平さんを講師に招き、太平洋戦争を4つの視点(戦地に赴く人・国民学校・人々のくらし・空襲)から見つめる学習が行われました。戦争中の世の中の様子や人々の生活がわかるような具体物や写真が多数提示され、子どもたちは今と大きくかけ離れた当時の世の中の姿に驚きをもって話に聞き入っていました。

9月6日(水曜) 草津小学校6年生 推しの宿“草津宿”

「草津宿本陣」は草津市民が江戸時代から受け継いできた貴重な歴史文化遺産です。今回草津宿街道交流館長の岩間一水さんを講師に招き、草津宿にはどんな魅力があるのか、9つのポイントからお話を聴くことができました。子どもたちはこの魅力を様々な形で地域に発信することを通して、ふるさと草津の未来を考えていきます。

8月30日(水曜) 松原中学校1年生 立命館大学キャンパスSDGsツアー

松原中学校の1年生がガイドツアーに協力してくださった大学生のみなさんと楽しく交流しながら、SDGsに関わる9つのクイズに挑戦しました。講義では「未来から逆算して考える」「未来を起点にして考える」というバックキャスティングの思考法を用いて、SDGsの17の目標が設定されていることを学びました。

8月30日(水曜) 老上中学校1年生 立命館大学キャンパスSDGsツアー

「誰一人取り残されない社会とは・・・」老上中学校の1年生がSDGsの重要なテーマについて、立命館大学の先生から具体的な事例をもとに講義を受けました。質疑応答の場面では、多くの子どもたちが積極的に自分の考えを述べる場面が見られました。後半は木瓜原(ぼけわら)遺跡や薬学部の実習施設と薬草園を見学しました。

7月18日(火曜) 松原中学校3年生 松原未来学習

修学旅行で訪れた世界遺産「熊野古道」では、フィールドワークを行いました。そこで見聞きしたことや感じたことから、熊野古道を継承していく上での課題をグループごとに出し合い整理しました。本日のグループごとの発表会では、体験を通して自分たちで考えた課題解決に向けての提言が数多く出されました。

7月13日(木曜) 南笠東小学校2年生 町たんけん発表会

「町のステキ」をみんなに伝えたいという願いから、子どもたちが、町たんけん発表会を開きました。グループごとに訪問した店や施設で学んだことをクイズにまとめました。お世話になっている地域コーディネーターの岡田やよいさんをはじめ「南小おうえんたい」のみなさんをクラスに招待して一緒に「地域のよさ」を再確認し合いました。

7月12日(水曜) 玉川中学校2年生 つながり学習~防災~

防災について学んでいるグループは、立命館大学へ行き、川方裕則教授から地震のメカニズムについて学びました。身近に起こりうる地震として、琵琶湖西岸断層に目を向け、地域の安全や生命を守るためには、地震速報やハザードマップを有効活用することが重要であると再認識することができました。

7月11日(火曜) 志津南小学校3年生 実生(みしょう)を育ててみよう

校区内にあるダイキン工業から4名の社員さんが学校に来てくださいました。社員の川村佳奈さんからSDGsに取り組む企業としての想いを聞き、子どもたちは森の多様な価値や森づくりの大切さに気づきました。子どもたちは、最後に実生(発芽したての木の苗)をいただき、森に植え替える日まで、教室で大事に育てていくことにしました。

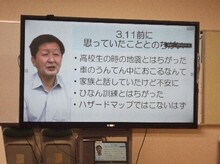

7月5日(水曜) 老上小学校4年生 宮城県石巻市とのオンライン学習

子どもたちは、起震車を体験したり、備蓄倉庫を見学したり、危機管理の専門家から話を聞いたりして、災害を自分事と捉え学習を進めています。授業では、宮城県石巻市と教室をオンラインで繋ぎ、東日本大震災で被災された草島真人さんから津波の体験談を聞きました。防災の取組として地域のつながりづくりが大切であることを学びました。

6月30日(金曜) 渋川小学校4年生 伊佐々川と伊砂砂神社の生き物調査

湖北野鳥センターの植田潤所長を講師に招き、地域コーディネーターや学習ボランティアの方々の協力を得て、学区を流れる伊佐々川と伊砂砂神社の森に住む生き物の観察会が行われました。都市化が進んでいる渋川学区ですが、所々に森や川などの自然が残され、いろいろな種類の生き物がいることを知りました。

6月30日(金曜) 松原中学校2年生 “届けよう、服のチカラ”プロジェクト

ユニクロ「“届けよう、服のチカラ”プロジェクト」に取り組むFAST RETAILING社の中野友華さんを講師に招き、服を送るアフリカ難民支援活動を行う企業としての想いを聞かせていただきました。今後はグローバルな視点で世界的な問題に目を向け、「自分事」と捉える中で、自分たちにできる身近なことを考え、行動していきます。

6月28日(水曜) 老上小学校3年生 老上みどりっ子プロジェクト

子どもたちは、まち探検に出かけ、老上学区には緑が少ないことに気づきました。そこで子どもたちは、植物を植え花いっぱいのまちにしていこうと考えました。湖南農業高校の松本浩先生から「たねだんご」から花を栽培する方法を学び、学校の花ボランティア「ルンルン」の方々と一緒に「たねだんご」を作り、プランターに植えました。

6月26日(月曜) 老上小学校4年生 防災教育・備蓄倉庫の見学

子どもたちは、防災教育の一環で備蓄倉庫を見学し、市の危機管理課の徳田さん、山元さん、山田さんから備蓄品の説明を聞きました。また、実際にダンボールベッドやマンホールトイレなどの使い心地を体験しました。市の備蓄品だけでは十分ではないという話を聞き、自宅でも緊急時に備えて準備しておくことが必要だと気づきました。

6月23日(金曜) 玉川中学校2年生 つながり学習フィールドワーク

4つの分野別研究の一つである「環境保全」の取組について、パナソニックに出かけ、社員の中野隆弘さんから説明を受けました。工場から出た不要物の分別やリサイクルの仕組み、工場排水を利用した「共存の森づくり」の実践など、琵琶湖の水を守る取組等について教わりました。子どもたちは、企業の取組に熱心に耳を傾けていました。

6月21日(水曜) 草津小学校5年生 草津小産米作り大作戦

子どもたちは、環境ボランティアの協力のもと、学校の敷地内に田んぼを拓き草津小産の米作りを進めています。この日の授業では、米の生産に関わる「後継者不足の問題」「余剰米の問題」「収入の問題」について解決策を話し合いました。調べたことをもとに改善に向けたアイディアを出し合い、持続可能な米作りについて熱心に考えていました。

6月21日(水曜) 老上小学校5年生 ニゴロブナの再放流

子どもたちが、ふれあい農業合校の小寺一久さんらと、中干に向けて水田に放流していたニゴロブナを網で捕まえました。一匹でも多くの魚を救いたいという思いから懸命に網を使ってニゴロブナを追いかけていました。捕まえた魚は、田んぼの脇にある新十禅寺川から「無事に琵琶湖に行けよ」と願いを込めて放流しました。

6月21日(水曜) 老上小学校2年生 とびだせ!町のたんけんたい

「自分たちの住むまちのステキなところを見つけよう」というめあてのもと活動しました。学校から南草津駅までのまち並みを歩きながら、「マンションが多いから人がたくさんいる」「人が多いから病院や公園も多い」といろいろな気づきがありました。日頃は見過ごしていることも多く、探検してみると新たな発見がたくさんありました。

6月20日(火曜) 渋川小学校4年生 葉山川探検

あさがら野子ども自然舎代表の池田勝さんを講師に招き、学校の近くを流れる葉山川の生き物を調べる葉山川探検を行いました。「葉山川ってどんな川なのか感じてみよう」というめあてをもち、活動を行いました。活動終了後には、「いろいろな生き物がみつかり、想像していた以上に自然が豊かだった」という感想が聞かれました。

6月19日(月曜) 常盤小学校5年生 ニゴロブナ稚魚救出作戦

水田が「中干」の時期を迎えました。そこで、片岡町営農組合と地域コーディネーターのみなさんから助言をいただきながら、一か月前に水田に放ったニゴロブナの稚魚を救出しました。稲の成長とともに魚の大きさも2cm位に成長していて、自然界のパワーを実感していました。その後、用水路から琵琶湖に向けてニゴロブナを放流しました。

6月14日(水曜) 渋川小学校6年生 ベジクサ学習・愛彩菜の調理実習

ベジクサ(草津産の農産物)の学習の一環で、愛彩菜農家の中島春樹さんと、JAレーク滋賀の寺田憲司さんに来校いただきました。愛彩菜の誕生に至る秘話や栽培に対する苦労や喜びについて語っていただきました。その後、子どもたちは実際に愛彩菜のおひたし作りにチャレンジしました。愛彩菜の魅力を感じることができました。

6月9日(金曜) 常盤小学校5年生 常盤の米づくり

片岡町で米作りを行う農家の片山善久さんの講話を聞きました。「もっとお米を身近な存在に」という願いから子どもたちに様々なお米に関する問題を投げかけていただきました。「感性を大切に考え答えて欲しい」片山さんが幾度となく口にされた言葉です。学校の周りに広がる水田に込められた地域の人々の願いに触れられた一時間でした。

6月9日(金曜) 渋川小学校6年生 近江茶学習「ほうじ茶づくり」

滋賀県茶業会議所の和田龍夫事務局長が近江茶の魅力について語ってくださいました。その後、滋賀県庁や甲賀市役所や製茶販売業の方々の指導のもと、ほうじ茶づくり体験と煎茶・ほうじ茶の飲み比べを行いました。子どもたちは出来上がったほうじ茶を満足顔で試飲していました。

6月8日(木曜) 志津小学校4年生 「里山」現地学習

子どもたちは学校のOBである東京大学名誉教授の辻誠一郎先生の指導を受けながら「里山」について学んでいます。「里山ってどんなところか」「里山ってどんなふうにできたのか」等、先生の話を聞きながら、自分たちの地域にある大切な里山にどのように関わっていくべきか一生懸命考えています。

6月6日(火曜) 老上小学校5年生 「魚のゆりかご水田」の話を聞く

子どもたちが、野洲市須原の農家の堀彰男さんから、魚のゆりかご水田の取組について話を聞きました。また、滋賀県庁農政課の渡辺麻美さんから、世界農業遺産に登録された「琵琶湖システム」の説明を聞きました。地域の人と進めている米作りの参考にするとともに、人と生き物との共生について考えることができました。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号

電話番号:077-561-2430

ファクス:077-561-2488