令和7年度 2学期「スクールESDくさつ」ダイアリー

更新日:2025年12月26日

市内の小中学校で2学期に実践されたESDに関する学習活動を紹介します

12月17日(水曜) 草津小学校3年生 「みんなにやさしい草津にしよう!」草津駅前でアピール

3年生は、みんなにやさしい草津を目指して、手話や盲導犬、車いすなどの学習を進めてきました。今日、こどもたちは草津駅前に出向き、自分の思いや願いを記入したメッセージカードをポケットティッシュに添えて行き交う人に配りました。こどもたちは、ユニバーサルデザインや盲導犬などのことを説明しながら、ティッシュを渡しました。受け取った人から笑顔がこぼれていました。

12月16日(火曜) 草津小学校5年生 de愛ひろばで「健幸都市くさつ大作戦」を発信

5年生は、健幸都市くさつについて学習を進めています。今日は、de愛ひろばで市民の方々に健康に役立つことを紹介しました。運動機能の向上グループはウォーキングや健康体操などについて、健康な食メニューのグループは体に必要な栄養素や健康な食メニューについて、社会参加のグループは2人以上で行うボッチャなどのゲームなどを紹介しました。天候に恵まれて、自分たちが考えたことを多くの人に伝えることが出来ました。参加者から、「よく分かった。楽しかった。体が暖かくなってきた。」などの声をいただきました。

12月16日(火曜) 新堂中学校1年生 世界農業遺産(琵琶湖システム)を発信しよう【湖魚の魅力を商品販売で発信】

1年生は校区内にある世界農業遺産(琵琶湖システム)について学習を進めています。今日は、琵琶湖の魅力を発信するため、ESD実行委員の生徒が道の駅草津で湖魚を使った「琵琶湖ふりかけ」や煮付けの販売を行いました。商品のおすすめを紹介したり、自分たちで作ったシールや紙袋を配ったりしていました。ふりかけを製造された佃煮会社の方や商品開発をした高校生にも来ていただき、完売した商品もありました。今後も地域への発信に取り組んでいきます。

12月16日(火曜) 笠縫東小学校3年生 アオバナお土産開発プロジェクト【アオバナお土産づくり】

3年生は、アオバナをみんなに知ってほしいという思いから、アオバナのお土産のアイデアを考えてきました。今日は、その中から「星の砂」をイメージしたお土産づくりを行いました。粉末加工したアオバナと砂糖を混ぜ、小ビンにアオバナを描いたプラバンと一緒に入れました。きれいな青色のアクセサリーを袋に詰めて完成させました。「アオバナの砂」と名付け、地域の方などへ配布し、発信に取り組んでいきます。

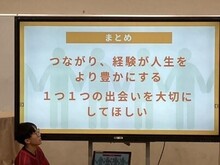

12月15日(月曜) 老上小学校6年生 老上enjoyスマイルプロジェクト

6年生の「つながり学習」をさらに充実させようと、今回、ニュースポーツや農業など様々な活動を通して地域交流に取り組んでおられる立命館大学生の内藤 陽暉さん、山田 栞凛さん、横山 将大さんを招いて話を聞きました。3人の方からは体験談を交えながら、参加者への心配りや声掛けなど、主催者として配慮すべきこと、そして「つながり」が人々にもたらすものは何かといった内容のお話をしていただきました。今日の学びを元に、今後こどもたちはスポーツを通して地域の人々とつながりを深める取組を実践していきます。

12月11日(木曜) 志津小学校 野洲市地域学校協働活動推進員連絡協議会視察研修会

野洲市内の学校運営協議会委員、推進員等15名が志津小学校を訪問し、地域と学校との協働についての視察研修が行われました。4年生の学習参観の後、市教委、学校から「スクールESDくさつプロジェクト」の取組や実践などについて説明を行いました。ESDを進める中での地域と学校との協働の大切さや、こどもたちが発信、提案に向けていきいきと取り組む姿が見られることなど多くの意見交流を行うことができました。

12月10日(水曜) 草津小学校1年生 5歳児を招待して「あきのおたからまつり」を開催

1年生が、校区の5歳児を招待して、「あきのおたからまつり」を行いました。こどもたちは、この日のために校庭や公園などで集めた落葉や木の実などの「あきのおたから」を活かして、グループごとにゲームを作って準備をしてきました。「おたからまつり」では、園児にブースに来てもらうよう元気よく呼びかけたり、遊び方の説明や景品渡しなどの役割分担をしたりして、遊びを楽しんでもらうことができました。園児は、「とても楽しかった。」と感想を述べていました。

12月9日(火曜) 常盤小学校5年生 常盤の米の未来のために【「ふりおに」試食していくかい?】

5年生は、お米をたくさん食べてもらうためふりかけづくりに取り組んできました。今日は学級で話し合って4種類のふりかけを決め、そのふりかけを使ったおにぎり「ふりおに」の試食会を開きました。保護者や地域の方々、ふりかけ作りでお世話になった高校生など多くの方の参加があり、感想や意見をいただきました。また、給食センターや健康推進員の方からも話を聞きました。皆さんからの意見を参考に改良を重ねていきます。

12月9日(火曜) 草津小学校5年生 健幸都市くさつ~地区社協の活動から~

5年生は、健幸都市くさつの学習を進めています。今日は、地域で活動されている草津学区社会福祉協議会会長の中村 陽子さんから、居場所づくりの拠点「ゆかい屋」の紹介と「孤立しないこと、しっかり食事を摂ることで免疫力があがる。」などの話をしていただきました。その後、こどもたちはグループに分かれて、健康啓発に向けた準備をしました。

12月9日(火曜) 志津南小学校3年生 ダイキン滋賀の森へ出かけよう~育てた実生を森に返そう~

3年生は、「SDGs~地球の未来のために~」をテーマに学習を進めています。環境保全活動に取り組んでおられるダイキン工業の方から1学期に実生(自然に発芽した木の苗)を預かり、みんなで育ててきました。今日は、ダイキン滋賀の森に行き、植樹しました。また、自然に関するビンゴゲームや観察などをしたり、環境保全の取組の話を聞いたりしました。こどもたちは学んだことを振り返り、「かんきょう宣言」にまとめました。

12月4日(木曜) 笠縫東小学校4年生 かさひがフォレスト再生プロジェクト~学校に憩いの森をつくろう~

4年生は、森林学習やまのこをきっかけに、憩いの空間、ビオトープ、植樹、生き物のチームに分かれて学校の自然環境をより良くする取組を進めています。滋賀県森林組合、金勝生産森林組合、ロクハの自然を守る会、湖北野鳥センター、中西園材の多くの方に指導いただき、ベンチや鳥の巣箱を作ったり、ビオトープの環境改善をしたりしました。今日は、みんなで話し合った樹木を植えました。今後、憩いの森の完成とその周知に取り組んでいきます。

12月4日(木曜) 草津小学校4年生 「草津宿本陣こどもボランティアガイド」

4年生は、校区にある史跡「草津宿本陣」を活かしたまちづくりについて学んでいます。こどもたちは、12月3日、4日、9日の3日間、それぞれ3人から4人までのグループに分かれて「本陣ボランティアガイド」を務め、見学者に「部屋や道具の説明、自分の感想、クイズ」を交えて本陣の素晴らしさを伝えました。見学者から「部屋の使い方が分かった。分かりやすい説明だった。」などの感想が聞かれました。この後、さらに多くの人に本陣の魅力を伝えるポスターづくりなどを考えています。

12月3日(水曜) 草津第二小学校6年生 OriHimeを使って「夢」を伝える

ベッドから分身ロボットOriHimeを操作して「マイドリーム~夢を持つことの大切さ~」を伝える畑中 信乃さんが、6年生のこどもたちに「人の役に立ちたいという信念が自分を大きく成長させてくれた。」というエピソードを紹介してくださいました。こどもたちは、「夢があると目標に向かえる。」「つらいことでも乗り越えられる。」「生きる力がわいてきた。」など、夢を持つ大切さについて感想を伝えました。今後、自分の夢実現に向けて深めていきます。

12月2日(火曜) 笠縫東小学校3年生 アオバナお土産開発プロジェクト~みんなで考えたお土産の提案会~

3年生は、アオバナを広げるためにお土産を考え、東っ子博物館(参観日)で保護者や地域の方に発表し、意見をもらいました。今日は、栽培などでお世話になった方々を招いて、「アオバナのお土産」の提案会を開きました。アオバナを使った和菓子などの食べ物やボールペンなど文房具、飾り物など作り方やこだわり、おすすめポイントを発表しました。「良いアイデアだね。こうしたらもっといいよ。」などアドバイスを受け、今後もよりよいお土産開発に取り組んでいきます。

12月1日(月曜) 老上中学校2年生 市長へのESD実践報告会「老中生 三方よし」

2年生の代表生徒5名が市役所を訪れ、橋川 渉市長にヨシ学習の成果を報告しました。生徒たちは、ヨシに関する様々な体験活動を通して、ヨシの価値に気づき、その魅力を国内外に伝える活動を行ってきました。報告を聞いた市長からは「ESDの実践が実ったことをうれしく思う。この学びは草津市の誇りである。」と高く評価いただきました。生徒たちは、協力してくださった方々への感謝の想いを語っていました。

12月1日(月曜) 志津南小学校全学年 大学生から学ぼう!【立命館大学学生との連携授業WEEK】

志津南小学校では、立命館大学との連携活動として、今週、学年ごとに学生サークルが日頃取り組んでいることを披露したり、一緒に学習したりします。今日は、関西万博でも食について出展した「SusTable」の皆さんが、6年生に給食の食品ロスを無くすことをテーマに授業を進めてくださいました。こどもたちは、味付けや盛り付けの工夫などいろいろな考えを発表していました。持続可能な社会のためには、アイデアを出し、行動することが大事であることを学びました。

12月1日(月曜) 老上小学校3年生 交通安全大作戦(資料の分析と整理)

園児を対象にした「交通安全教室」の開催に向けて準備を行っています。本日の学習のテーマは園児たちにどのような内容を伝えればいいか、前回の学習で出された7つの課題を適切な数に絞り込むための作業です。はじめに担任の先生から「しっかりと話し合って決めましょう。」という言葉が投げかけられました。どのグループにおいても、自身の考えの元となる根拠を必死に探しながら、自分たちなりの答えを求めて活発な話し合いが展開されました。

11月28日(金曜) 常盤小学校6年生 常盤の歴史ある神社仏閣を訪ねよう~ふるさと常盤に学ぶ~

6年生は、これからの常盤のまちづくりをテーマに学習を進めています。今日は、日本遺産「琵琶湖とその水辺景観~祈りと暮らしの水遺産~」に認定された芦浦観音寺や豊臣 秀吉に仕えていた長束氏のお寺などを巡り、保存されている方から歴史や思いを聞きました。ふるさと常盤について考えることができ、この学びを生かしてよりよい常盤のまちにするために何ができるか学習していきます。

11月28日(金曜) 山田小学校4年生 地域の食材を活かしたレシピ広告を作ろう

幅広く地域で育てておられる「山田の野菜や湖魚」をもっと知ってもらおう、もっと食べてもらおうと、4年生のこどもたちが野菜や湖魚の魅力を最大限に生かしたレシピを考案しました。さらに、立命館大学学生団体の「BhoNo」のみなさんの協力を得て、レシピと食材の素晴らしさを伝えるための広報ポスターの作り方を学び、実際に自分たちで文言やイラストを考えながら作成しました。

11月28日(金曜) 笠縫小学校4年生 防災スリッパの改良

新聞紙で作成した防災スリッパを機能面から実際に使えるのかどうかをグループで話し合いました。そして、「靴裏が薄くて危険」、「濡れたら破れてしまう」といった問題点が出され、その課題を克服しようとグループでアイデアを出し合って改善作業に取り組みました。スリッパ裏を段ボールで補強をしたり、ビニールカバーで覆うなどの工夫した後に、屋外の水たまりの中で実際に履いてみて、その防水機能を何度もチエックするなど、意欲的に課題解決に取り組む姿が見られました。

11月27日(木曜) 志津南小学校4年生 地域や滋賀県の森林について学ぼう【りょうぶの道探検】

4年生は、10月に近江富士花緑公園で森林環境学習「やまのこ」に取り組みました。今日は、牟礼山自然遊歩道「りょうぶの道」へ行き、「京(みやこ)とおうみ自然文化クラブ」の方のガイドを受けて、木や花の種類や自然を生かした生活などについて学びました。身近なところに多くの自然があることを見つけることができ、森林について学んだことを今後どのようにまとめ、発信するか考えていきます。

11月25日(月曜) 志津小学校1年生【たのしい あき いっぱい】5歳児さんと「あきのおもちゃランド」

1年生は、5歳児にも喜んでもらえるおもちゃをみんなで話し合い、どんぐりや松ぼっくりなど秋の自然を使って、一人ひとりがけん玉やこまなどを作りました。今日は、青地保育園のこどもたちを招いて交流しました。遊び方を説明し、様々なおもちゃで遊んでもらいました。5歳児のみんなは、「楽しかった」など話していました。他の学級も学区内のこども園、保育園との交流を行います。

11月21日(金曜) 草津小学校5年生 「健幸都市くさつ大作戦 高齢者の立場になって考えよう」

「健幸都市くさつ」を学習している5年生は、立命館大学BKCの清家理先生から、高齢者が日常生活で困っていることや社会参加の重要性について話を聞きました。実体験では、曇ったシートをかぶせた眼鏡を着用して周りの景色がどのように見えるかを体験したり、足に新聞紙を巻いて歩いたりして、高齢者の気持ちに迫りました。今後、こどもたちは、今日の体験をいかして地域で出来る健康増進プログラムを考えていきます。

11月21日(金曜) 笠縫小学校4年生 もしものときにそなえよう

4年生のこどもたちは、これまで学んできた地域の防災の現状から、自分たちも地域の一員として何ができるか考えました。そして、災害時に靴を履かずに避難したものの、ガラスの破片などから身を守るために、新聞紙を使って簡易の避難用靴作りに取り組みました。しかし、「破れやすい、歩きにくい、靴裏が薄くて危険」といった課題が生じました。そこでこれらの課題を克服する方法をグループで話し合い、今後さらに工夫・改善をしていきます。

11月18日(火曜) 矢倉小学校5年生 世界の人と仲良くなろう!「つながる教室」シンガポール日本人学校との交流を通して

5年生は、シンガポール日本人学校のこどもたちとオンラインで交流しています。今日は4回目の交流で、今までの交流で出てきた質問の答えや調べてきたことを互いに発表しました。矢倉小学校のこどもたちは、琵琶湖の環境や湖魚の食などについて「うみのこ」の学習や地域の方からの話を生かして、グループごとに発表をしました。シンガポール日本人学校からは言語や宗教などが多様で、多文化共生のためにお互いを尊重していることの発表がありました。それぞれの違いを知ることができました。

11月18日(火曜) 常盤小学校5年生 常盤の米の未来を救い隊 ふりかけ作りを先輩に学ぶ

5年生は、琵琶湖の魚を使った「湖魚のふりかけ」作りについて常盤小学校の先輩でもある高校生の方を招き、話を聞きました。高校生の方がクイズを交えながら、説明してくださり、ふりかけ作りには、いろいろな人に試食してもらい、意見を聞くことが大事であるなど開発の工夫を教わりました。この話を参考に、お米をたくさん食べてもらうためふりかけづくりに取り組んでいきます。

11月17日(月曜) 山田小学校3年生 アオバナ探検隊展示会

3年生が取り組んでいるアオバナ学習の成果を広く市民のみなさんにも知っていただこうと、市内にある近鉄百貨店のアカリスポットで展示会が開かれました。アオバナ探検隊のこの1年間の活動を表した絵や写真に加えて、5・7・5の音数律で巧みに表現した川柳などがたくさん展示されました。

11月14日(金曜) 志津小学校5年生 食の環smileプロジェクト みんなが笑顔になれるsmileプレートを提案しよう

5年生は、食に関してお米、湖魚、野菜、フードロスなど6つのテーマについて学習を進めてきました。今日は、その学びを生かしてお店に提供するsmileプレートのメニューをグループで考えました。栄養や彩り、作りやすさ、食品ロスなどの観点から根拠を大事にして話し合いました。今後、専門の方にアドバイスをいただきながら、お店に提案できるように取り組んでいきます。

11月14日(金曜) 教職員 第4回草津市ESDマネジメント会議 ESDティーチャー認証プログラム開催

第4回ESDティーチャー認証プログラムを奈良教育大学等から講師を招いて実施しました。今回は、ESDを進めるため総合的な学習の時間の学習指導案を各学校から持ち寄り、グループに分かれて発表しました。より良い実践となるよう参加者でお互いに質問や意見を出し合い、講師から指導をいただきました。コミュニケーション力や他者と協力する態度等ESDの資質・能力を育てることについて協議しました。

11月13日(木曜) 山田小学校3年生 アオバナの魅力を伝える(山田こども園)

「アオバナってこんなにすごいんだよ」ということをこども園のみんなに教えてもらえませんか。山田こども園の徳田園長先生からこのような依頼を受けた3年生が、4歳と5歳の園児たちにも易しく分かるように、紙芝居やクイズを通して「アオバナの魅力」を発表しました。最後は自分たちで作った「アオバナの歌」に合わせて手遊びを披露し、園児と一緒に楽しく学び合えた「アオバナ交流会」となりました。

11月13日(木曜) 笠縫小学校5年生 滋賀の米の魅力を発信しよう

米の学習を通して、5年生のこどもたちは「お米の魅力」を多くの人に知ってもらおうと、滋賀県稲作経営者会議の久保田 九さんらと一緒に草津駅で街頭キャンペーンを行いました。駅周辺を通行される人々に、新米とこどもたちが考案した「お米魅力発信リーフレット」を配布し、滋賀のお米の魅力を伝えました。初めは恥ずかしがっていたこどもたちも次第に慣れて、積極的に通行人に言葉をかけて関わる姿が見られました。

11月7日(金曜) 草津小学校5年生 「健幸都市くさつ大作戦~運動機能の向上と食~」

「健幸都市くさつ」を学習している5年生は、立命館大学BKCの長谷川 夏樹先生から、運動することで生活習慣病が改善されることや様々なスポーツの健康効果について話を聞きました。また、増山 律子先生から、体づくりには、骨と筋肉を作るカルシウム、タンパク質、ビタミンDなどの食品を多く摂取することの重要性について話を聞きました。今後、こどもたちは、教えていただいたことを参考にしながら、地域で出来る健康増進プログラムを考えていきます。

11月6日(木曜) 渋川小学校4年生 私たちの草津川 オランダ堰堤の役割

4年生は、旧草津川が天井川だったことを学びます。今日、滋賀県在住の博物館学芸員の北村 美香さんに、天井川になった理由や草津川源流の砂防ダム(オランダ堰堤)について話を聞きました。天井川の解消は市民の長年の願いであり、実現には多くの人の努力があったことを学びました。今後、身近な課題を見つけ、解決に向けてできることを考えていく学習につなげていきます。

11月6日(木曜) 草津中学校1年生 地域資源発掘フィールドワーク

1年生は、観光の視点から草津市未来計画の学習を進めています。「まずは草津」からをテーマに、地域にある「自然、食べもの、生活文化、歴史、建物・施設、祭り・イベント」を発掘し、観光に役立つガイドブックにまとめる予定です。今日、生徒が琵琶湖博物館や草津宿本陣など市内40か所に分かれてフィールド調査を行いました。帰校後、画像整理とヒアリング内容をまとめました。

11月6日(木曜) 老上西小学校4年生 防災に強いまちをめざして

4年生は地震や洪水、さらには交通事故などから命を守るための道標となる「学区防災マップ」の作成に取り組んでいます。洪水の発生が予想される地点、事故が起こりやすい道路などがシールで指し示され、さらには緊急避難場所や防災倉庫の位置が明示されています。この日はグループで作成したものを学年全体で交流しあい、その後さらに正確な内容にするためには何が必要か話し合いながら学習を進めました。

10月31日(金曜) 玉川小学校6年生 フレンドシップドールを知ってもらうアイデアを出し合おう

6年生は、フレンドシップドール「ティナ」を通して友情と平和について学んでいます。今日、立命館大学BKCを拠点に活動されている「feel→do」の方々から、学校外の人にドールの役割と意義を伝えるアイデアの出し方について学びました。こどもたちは、4人から5人までのグループに分かれてたくさんのアイデアを出しました。今後、集約したものの中から実現可能で効果的なアイデアをプログラム化して学校外へ働きかけていきます。

10月30日(木曜) 常盤小学校6年生 あつまれ!つながれ!ときわカフェ~ゆっくり休んでいき屋~

6年生は、常盤のまちづくりについて考えるため地域の方にアンケートを行いました。「つながりを大切にしたい」という声から地域の方の交流の場「ときわカフェ~ゆっくり休んでいき屋~」を開きました。射的や自己紹介、休憩コーナーなどを自分たちで考え、運営しました。22日に1回目を行い、その課題から並び方などを工夫しました。2回目の今日は、地域の方やこども園から160名を超える参加があり、楽しい時間を提供できました。

10月24日(金曜) 新堂中学校全学年 「新堂中ESD全校集会」学習発表会

新堂中では、学年ごとにテーマを設定して、ESD探究学習を進めています。地域や支援いただいた方、保護者を招待し、発信の場として学習発表会を行いました。1年生は学区内にある世界農業遺産の「琵琶湖システム」、2年生は地域の伝統文化、3年生は自分の住むまちをより良くするために何ができるかについて、それぞれ発表しました。この発表会で発信したことを今後、提案につなげていく予定です。

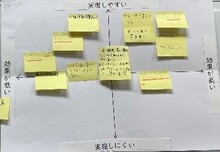

10月22日(水曜) 玉川小学校5年生 めざせ!食のスペシャリスト

5年生は、食品ロスの問題を学習課題に取り上げ、みんなで出来る「イチ押し食品ロスアクションプラン(SAP)」について考えました。実現しやすく効果が大きいプランとして、「冷蔵庫に食品を詰めすぎない。余計な物は買わない。余ったご飯は冷凍する。」などの案が出ました。このプランを元に、各家庭で実践して、その成果を地域に広げていきます。

10月20日(月曜) 山田小学校4年生 琵琶湖の環境を学ぶ フナの放流体験

琵琶湖の漁獲量は減少傾向にあります。こうした中で、山田小学校の4年生が漁船に乗って湖上でニゴロブナの稚魚の放流を行いました。この取組は学区にある山田漁業協同組合の皆さんの協力を得て毎年行われています。また、今回は、琵琶湖の水質悪化に影響し、近年、大量繁茂による悪影響が問題となっている水草を取り除く様子も間近で見学することができました。今後は滋賀県における漁業の課題についてより深く学ぶとともに、琵琶湖の自然を守るために自分たちは何ができるか考えていきます。

10月16日(木曜) 老上小学校3年生 老上安全大作戦

近年、老上学区への人口流入が著しく進む中、それに伴い車の往来も増加しています。そこで老上小の3年生のこどもたちは交通事故のない安全な街づくりに自分たちも協力したいと考え、各自治会の協力を受けながらフィールドワークを通して学区の交通事情を調査しました。その後は調査結果を整理・分析する中で、交通事故を無くすためには、一人ひとりが安全な歩行や運転を意識することが大切だという考えに達し、様々な世代で使ってもらえるような「安全グッズ」の考案・作製に取り組み始めました。

10月15日(水曜) 笠縫東小学校3年生 アオバナお土産開発プロジェクト アオバナ染めでお守り作り

草津あおばな会の大塚 佐緒里さん、柳 花純さんを講師にお迎えし、自分たちも育てたアオバナを活用し、お守りの布袋を染めました。ボランティアの方に支援いただいて素敵なお守りが完成しました。大塚さんからお土産は地元の材料を使うことが大事であることなどの話を聞きました。今後、草津の特色を生かしたお土産づくりや、どのように発信していくか、みんなで話し合います。

10月6日(月曜) 渋川小学校6年生 淡水真珠に学ぶ

6年生は、琵琶湖の淡水真珠について学習しています。今日、神保真珠商店の杉山 知子さんから、真珠のでき方や貝の水質浄化作用、貝殻からボタンが作られることなどの話を聞きました。また、美しい真珠を手にしたこどもたちは、自然の芸術品に魅了されました。この後、伊勢への修学旅行でアコヤガイの真珠を見学し、琵琶湖の真珠と比べます。

10月6日(月曜) 新堂中学校1年生 新堂中ESD高校生とコラボ 琵琶湖システムの魅力を共に学び発信しよう

1年生は学区内の世界農業遺産に登録されている「琵琶湖システム」について学習に取り組んでいます。今日は、同じテーマで探究学習を進めている立命館守山高校3年生2人による授業が行われました。高校生は、えり漁や湖魚についてのクイズをしたり、湖魚消費のためにふりかけを開発したこと、また目標実現のために熱意を持ち、方法を考えることが大事であることなどを伝えてくれたりして、行動・発信につながる学習でした。

10月3日(金曜) 草津小学校5年生 「健幸都市くさつ大作戦」が始まる

5年生は、2学期に「健幸都市くさつ」について様々な視点から学び、自分たちに出来る健幸づくりに取組みます。今日は、草津市役所健康福祉政策課の河上 未佐斗さんから、市が進める「健幸都市くさつ」の計画と取組みについて話を聞きました。健幸啓発の取組を聞いた後、睡眠・読書・笑顔と健康の関係についてクイズで考えました。今後は、運動・食事・社会参加の各分野の専門家から話を聞いて、健幸増進プログラムを考えていきます。

10月3日(金曜) 志津小学校4年生 志津っ子エコマイスターをめざそう 廃油を使ったキャンドルづくり

1学期に、昔はごみがあまり出ない生活だったことを学習しました。そこで自分たちができることを考え、家で使用した食用油の再利用のため、学校で回収を呼びかけました。今日は、その油を使いキャンドルづくりをしました。クレヨンの色を混ぜ、芯をつけて、きれいなキャンドルに生まれ変わりました。回収に協力してくれた学年にプレゼントする予定です。古着等を使った掃除用具づくりなど今後も環境学習を進めていきます。

9月30日(火曜) 笠縫東小学校3年生 アオバナお土産開発プロジェクト アオバナ紙すき体験

3年生は、1学期に草津市の花であるアオバナを植え、夏に花を摘みました。主に友禅の下絵書きの染料として栽培されてきた花の新たな使い道ができないか考えています。今日は、「株式会社 がんさん」の沖 大介さんから紙漉きを教えていただきました。牛乳パックを細かく溶かした水にアオバナを入れてはがきの形に漉きました。この後、しおりにしてどのように発信していくか、みんなで話し合います。

9月4日(木曜) 笠縫東小学校6年生 災害から身を守る 学ぼう、備えよう、動こう

6年生は、防災をテーマに1学期から学習に取り組んでいます。今日は、自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所の方に来ていただき、自衛隊の任務である災害派遣について、昨年発生した能登半島地震での活動や苦労、日頃からの備えの重要性の話を聞きました。また、ビニルひもを使ったボトルホルダーづくりや毛布と棒を使って簡易たんかづくりをしました。自分たちにできることについて今後話し合い、発信について考えていきます。

8月から9月まで(6日開催) 市立6中学校1年生 立命館大学キャンパス体験

市内6中学校の1年生が立命館大学びわこキャンパスでの体験活動に参加しました。この活動がめざすのは、生徒たちが将来に向けて夢や希望を持ち、SDGsについての学びを深めることです。パネルディスカッションではSDGsを達成するために我々はどんなことを普段意識すればよいか、さらには夢や希望を叶えるために心がけていることは何かなど、生徒が積極的に大学生に問いかける場面が見られました。後半は立命館大学の先進的な施設を利用しながら、ふだん学校では学べない様々な体験活動に取り組みました。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学事・学校保健体育係

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号

電話番号:077-561-2421

ファクス:077-561-2488